SEGURANÇA EM CLOUD COMPUTING

Conceitos e Modelos de Serviço em Cloud Computing

As últimas décadas apresentaram evoluções vertiginosas em termos de tecnologia em geral, principalmente no que tange à computação e ao uso da informação em todos os aspectos do dia a dia de pessoas e organizações. Uma das grandes evoluções, com repercussões de mercado e negócios, foi no modelo computacional, com a migração dos modelos localizados de computação, para o uso de máquinas virtuais e, em seguida, para a computação na nuvem. A previsão feita pelo Gartner Group em 2011 se concretizou de forma inesperada: foi previsto que a computação em nuvem se tornaria uma opção concreta em dois a cinco anos; o que ninguém previu foi que esse modelo se tornaria o padrão nesse mesmo tempo.

A presente unidade tem como objetivo contextualizar a computação em nuvem, apresentando seus conceitos, benefícios, barreiras e riscos inerentes à sua adoção, bem como descrever as tecnologias utilizadas pelo modelo e classificar os serviços oferecidos, de modo que o estudante compreenda o que motivou essa grande mudança no uso da computação nos negócios.

Conforme afirmam Araujo e Alves (2019), a tecnologia da informação (TI) avançou a passos largos na última década, possibilitando a criação de novos modelos computacionais e novas tecnologias. Com o surgimento da Internet, da era da informação (e em sua decorrência da globalização e redução das distâncias e dos tempos), surge, por sua vez, a computação em nuvem. Esse modelo computacional reflete o aprendizado humano na vertiginosa evolução das tecnologias desde o início do século XX e contempla as vantagens dos modelos arquiteturais que o sucederam, a saber: os grandes servidores mainframe e a arquitetura cliente-servidor (MEDEIROS; SOUSA NETO; DANJOUR, 2015).

A primeira iniciativa de distribuição de recursos computacionais foi a centralização desses recursos em uma arquitetura baseada nos grandes computadores, conhecidos então como mainframes , cujo início foi no ano de 1964 através da disponibilização do primeiro mainframe pela IBM. O que se verificou foi um grande ganho nas organizações principalmente no armazenamento de dados e processamento de informações. O grande problema foram os custos de compra e manutenção desses computadores, que, por serem pioneiros e possuírem estruturas arquiteturais únicas, tendiam a ser muito altos e também exigiam profissionais muito caros para sua operação. De certa forma, o retorno do investimento (ROI, do inglês Return Of Investment ) era muito baixo, tendo em vista que seu poder de processamento e capacidade não cresciam de acordo com o tempo e as demandas.

Ao final da década de 1960, as arquiteturas já haviam evoluído, graças à criação de processadores e componentes cada vez menores, o que permitiu a construção de hardwares cada vez mais potentes e com menor custo. O surgimento dos microprocessadores e, por conseguinte, de servidores muito menores que os já datados mainframes , bem como dos computadores pessoais (PC, do inglês Personal Computer ), favoreceram a evolução de uma nova arquitetura, conhecida como client-server , ou cliente-servidor (TIGRE; NORONHA, 2013).

Tal arquitetura se popularizou a partir de 1970, tanto em virtude da já comentada diminuição dos componentes quanto de uma mudança no paradigma: agora, o processamento das informações, bem como seu armazenamento, seria dividido entre máquinas clientes e servidores. Essas máquinas passaram a se comunicar por meio de uma rede, um conceito que também evoluiu bastante durante esse período. Nessa arquitetura, os clientes – normalmente computadores pessoais – eram os pontos de conexão dos usuários com funcionalidades oferecidas. Por outro lado, os servidores eram as máquinas que possuíam a responsabilidade de receber as requisições dos clientes e, por exemplo: processar e armazenar dados e realizar várias outras tarefas como gerenciamento de rede e de serviços de rede (compartilhamento de informações, autenticação e autorização de acesso, correio eletrônico, mensagens instantâneas, impressão etc.). Entrando na década de 1980, com a inovação arquitetural e estrutural proposta pela visão cliente-servidor estabelecida, houve então a expansão do uso de microcomputadores e o foco da indústria foi aos poucos migrando do hardware para o software (CHAVES; RAMALHO; PRADO, 2014).

A partir da metade da década de 1990, outro acontecimento inovador e relevante auxiliou na concepção do que hoje entendemos como nuvem: a Internet, até então uma rede de servidores fechada, foi aberta para uso comercial e público. Essa nova onda possibilitou ainda mais o compartilhamento de informações e processamento, a criação de novos modelos negócios, e permitiu a comunicação entre os mais diferentes tipos de equipamentos e sistemas. Além disso, a Internet possibilitou a criação e a expansão das primeiras comunidades virtuais de pessoas e organizações (MEDEIROS; SOUSA NETO; DANJOUR, 2015).

A evolução do software e da Internet permitiu mais um salto em direção ao que hoje chamamos de nuvem. Com a criação de cada vez mais funcionalidades na Internet, o surgimento das comunidades de relacionamento e um compartilhamento de informações cada vez mais interativo, surgiu a Web 2.0, que buscava unir tudo o que existia com o objetivo de modificar e aprofundar a relação das pessoas com a Internet. Aliada à Web 2.0, com a constante evolução na capacidade de armazenamento e processamento das máquinas, surgiu a virtualização de hardware, ou seja, o uso de software para emular hardware que permitiu a redução da dependência de uma máquina física na arquitetura cliente-servidor ao armazenar – por exemplo, dados em um servidor remoto – e o acesso de qualquer usuário a esse servidor. Tal estratégia possibilita que se executem inúmeros sistemas operacionais em uma mesma máquina, com gerenciamento e distribuição dos recursos. Todas as máquinas virtuais emulam o que for necessário para que trabalhem de forma individual, ainda que dentro de um mesmo hardware (PEREIRA et al ., 2016).

Podemos perceber que as evoluções computacionais se dão cada vez a passos mais largos, e algumas das tecnologias que há alguns anos eram meras especulações hoje já se apresentam em nosso dia a dia: dispositivos cada vez menores e mais próximos de nós; ligação com videochamadas em tempo real; veículos autônomos; HUD em óculos (como no filme RoboCop , de 1987); conhecimento ao alcance dos dedos; assistentes pessoais e de automação residencial/comercial/industrial. Tudo isso vem sendo integrado a inúmeros serviços na nuvem, o que gera bilhões de dados diariamente, necessitando cada vez mais de poder computacional. Ao vermos cada vez mais a tecnologia da informação gerar e consumir informações, qual você acha que será o próximo salto?

Fonte: Elaborado pelo autor.

Surge, então, um novo modelo computacional e também uma nova arquitetura: a computação em nuvem. Isso se dá por meio da convergência histórica e da evolução das arquiteturas e tecnologias anteriormente citadas (Quadro 1.1).

Podemos verificar no Quadro 1.1 a evolução década a década da computação e sua relação com outros conceitos como, por exemplo, a computação em grade ( Grid Computing ), a arquitetura orientada a serviços ( Services Oriented Architecture , ou SOA), o modelo e a comercialização de software como um serviço ( Software as a Service , ou SaaS ).

Sobre o histórico da computação, sua evolução e desenvolvimento, podemos verificar inúmeros saltos tecnológicos que permitiram o surgimento da computação em nuvem. Assinale a alternativa que apresenta os fatores mais relevantes para o surgimento dessa nova arquitetura:

Com pouco mais de uma década de existência, a computação em nuvem ainda é para muitos desconhecida ou pouco utilizada. Ainda que seja um termo bastante utilizado no mercado, a computação em nuvem possui inúmeros conceitos que a definem como tal e que são pouco conhecidos em sua essência, sendo o próprio conceito de computação em nuvem amplamente revisado e discutido. A primeira menção ao termo “computação em nuvem” aparentemente foi feita em 2006 em uma conferência por Eric Schmidt, CEO do Google, quando se referia ao uso de poder computacional através da Internet.

O National Institute of Standards and Technology (NIST), órgão do governo dos Estados Unidos da América, responsável pela promoção de inovação e competitividade industrial, avançando a ciência, os padrões e a tecnologia de medição de maneira a melhorar a economia, cita uma definição para o conceito de computação em nuvem que se tornou clássica:

[...] é um modelo para permitir acesso onipresente, conveniente e de rede sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo esforço de gerenciamento ou interação do provedor de serviços (NIST, 2011, on-line).

Desde a definição original do NIST em 2011, o modelo se popularizou e se materializou nas mais variadas formas de solução e serviços, passando inicialmente da cessão de infraestrutura e acesso a aplicações até o mais recente uso em serviços das mais variadas naturezas, e isso se comprova com o próprio ajuste no conceito. De acordo com a Cloud Security Alliance , existem várias e diferentes formas de se enxergar a computação em nuvem, a saber (CSA, 2017, on-line ):

Outra definição interessante que alia os conceitos exibidos anteriormente é que a computação em nuvem é um modelo de serviço que possui como premissa a disponibilização de infraestrutura e armazenamento de dados para todo e qualquer tipo de aplicação que envolve uma ou mais tecnologias. Vamos explorar no subtópico a seguir as características que definem a computação em nuvem.

Para que se possa aprofundar a compreensão sobre o que a computação em nuvem é e o que oferece como vantagens, o NIST (2011, on-line ), ao trabalhar os conceitos que a definem como tal, elencou cinco características essenciais, bem como três modelos de serviço e quatro modelos de implantação. As características definidas pelo NIST serão apresentadas nos subtópicos a seguir, sendo acrescidas de características encontradas em outros materiais de referência em um subtópico final.

A relação do usuário com seus serviços tem de ser instantânea, direta e clara, ou seja, não podem haver intervenções humanas além das solicitações do usuário no que tange à aquisição, aumento, redução ou até mesmo cancelamento de um ou mais serviços. O usuário tem total liberdade para realizar a qualquer momento solicitações, customizações, pagamentos e uso dos serviços, enquanto que cabe à nuvem o atendimento dessas demandas.

A grande maioria das plataformas atuais possui áreas denominadas painéis de controle ou dashboards , onde os usuários conseguem realizar as mais variadas operações, desde a contratação de novos serviços, a melhoria ou o ajuste fino dos existentes até a redução ou o cancelamento de um ou mais serviços de acordo com sua necessidade. Ainda, nesses ambientes é possível realizar uma parte considerável do acompanhamento da saúde (consumo de processamento, memória, acesso aos logs de aplicações e produtos etc.) e disponibilidade deles.

Com a hiperconectividade atual, é imprescindível que os serviços de uma plataforma em nuvem sejam acessíveis de qualquer lugar, desde que haja algum tipo de conexão com a Internet, ou alguma rede interna. Portanto, esses serviços precisam ser visíveis nas mais diferentes formas de acesso, existentes ou que venham a existir.

Celulares, notebooks, desktops e tablets são alguns dos dispositivos existentes que poderão acessar as plataformas para realizar algum tipo de solicitação. É esperado que um usuário, esteja onde estiver, possa, por exemplo, provisionar mais uma máquina virtual ao receber um alerta de que o processamento de um serviço específico esteja excedendo os 100%, o que pode ocasionar lentidão aos clientes daquele serviço (BRANCO JÚNIOR; SANTOS, 2015).

Com tanto poder computacional disponível e facilmente gerenciado, é esperado que vários novos serviços e aplicações surjam, consumindo mais processamento e recursos. É importante que os recursos estejam organizados de forma a serem compartilhados de alguma forma entre inúmeros clientes, de modo que possam servir a vários deles, usando o que se chama de modelo multilocatário. Ou seja, conforme a demanda, os recursos são fornecidos e redirecionados dinamicamente, dando, assim, uma ideia de que não há um local físico onde eles residem, ainda que se possa estabelecer algumas definições como o país de origem, ou região, ou data center .

Espera-se que os recursos estejam de alguma forma sempre disponíveis, ou ao menos que o usuário tenha essa percepção de que basta haver a necessidade e é possível aumentar ou diminuir recursos de forma rápida e elástica. Tanto o escalonamento quanto a liberação desses deve respeitar o aumento ou a retração da demanda por parte do usuário (BRANCO JÚNIOR; SANTOS, 2015).

Para que a elasticidade rápida exista, o conjunto de serviços contratados na nuvem deve estar preparado e atento às mais variadas situações e solicitações do usuário, desde o aumento da capacidade de processamento de um servidor virtual em horários de grande movimento até a sua diminuição, por exemplo fora do horário comercial. Isso pode ser feito de forma manual pelo usuário em um momento de necessidade ou ainda com o estabelecimento de limites inferiores e superiores, gerenciados de acordo com o volume pela plataforma.

Com uma vasta gama de serviços e recursos, é de grande importância seu monitoramento, controle e visualização de modo que se possa realizar um maior aproveitamento e otimização deles, o que é essencial para seu bom funcionamento. Além disso, a disponibilização de dados sobre os serviços cria uma relação de confiança e transparência entre o consumidor e a plataforma.

Essas medições permitem que a plataforma faça uma gestão automática de inúmeros de seus componentes. Máquinas super ou subutilizadas em termos de processamento e memória, bancos de dados com acessos a disco acima do aceitável, tráfego de rede incessante e contas de usuários ativas são exemplos de métricas que podem e devem ser monitoradas. Igualmente importantes são relatórios de custos e listas de serviços utilizados ao longo de um período, de modo que o usuário possa sempre saber quanto está investindo na plataforma.

Outras características relevantes foram levantadas em um estudo de publicações sobre computação em nuvem e expandem o conceito dessa, refletindo sua evolução e adaptação.

A característica da computação em nuvem que define que os recursos têm de estar disponíveis e que possam ser escalados ou reduzidos de acordo com o que for determinado ou solicitado pelo usuário em um determinado momento, ou ainda por parâmetros predefinidos por esse. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a esta definição:

Conforme mencionado anteriormente, a NIST definiu, além de características, modelos de serviço e implantação para a computação na nuvem. Os modelos de serviço definem um padrão de arquitetura para as soluções no ambiente da nuvem. A seguir, vamos conhecer cada um dos modelos de serviço definidos, suas características arquiteturais, suas peculiaridades e alguns exemplos para ilustrar as diferenças entre os modelos, tomando como base para esses exemplos a plataforma da Amazon, a Amazon Web Services (AWS) – um dos grandes players no mercado, juntamente com a Microsoft com o Microsoft Azure e a Google. com o Google Cloud Platform (GCP). Novos players estão crescendo em popularidade e diversidade de produtos, como a iniciativa da gigante Oracle, com o seu Oracle Cloud Platform, e a entrada da Red Hat na nuvem, com a Red Hat Cloud Suite. Resultados de uma pesquisa sobre a adoção de computação em nuvem podem ser verificados em ZDNet (McLELLAN, 2019, on-line ).

A Infraestrutura como Serviço (do inglês Infrastructure as a Service – IaaS) compreende o provisionamento e o uso de recursos de infraestrutura oferecidos em um ambiente de computação em nuvem, por exemplo: áreas de armazenamento de dados, disponibilização de poder de processamento de informações, redes e muitas outras funcionalidades básicas de computação. Essa infraestrutura é oferecida de forma que se possa executar sistemas operacionais ou aplicações sobre ela sem precisar se preocupar com qualquer aspecto físico das máquinas utilizadas.

Como na maioria das soluções da nuvem, a IaaS é autogerenciada, ou seja, a infraestrutura não é gerida pelos usuários, mas eles podem gerenciar configurações da máquina virtual (e dos componentes acima dela) oferecida pela infraestrutura como: sistema operacional, área de armazenamento de dados, aplicações etc. Ao observarmos modelos anteriores existentes de serviços que envolviam o uso de internet, percebe-se que a IaaS evoluiu dos primeiros serviços de hospedagem, adicionando características novas da computação em nuvem, principalmente no que tange à virtualização e à elasticidade rápida.

Conforme mencionado anteriormente, com frequência os serviços oferecidos pela IaaS são máquinas virtuais, que são locadas por meio de planos recorrentes (mensais, anuais etc.) ou ainda por fatias de tempo de uso, normalmente por hora. Após reservar a máquina, o usuário pode configurar todos os recursos de acordo com o necessário: quantidade de processadores e a velocidade de cada um, memória, espaço em disco, latência de rede, largura de banda e muitas outras propriedades. Cabe aos provedores normalmente, no entanto, a manutenção de segurança e de atualização dessas máquinas virtuais como atualização de pacotes de sistema operacional, de segurança, proteção contra falhas físicas ou de rede etc.

Um exemplo prático de IaaS na AWS é o serviço Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), que permite a um usuário criar máquinas virtuais com inúmeras configurações, pagando somente pelas horas que ela permanecer ligada. Com ele, em poucos minutos um servidor com o sistema operacional básico estará pronto para ser usado, com a possibilidade de escalar ou reduzir a quantidade de instâncias, alterar parâmetros de configuração e acompanhar seu desempenho através de um dashboard ou via Interface de Linha de Comando (do inglês, Command Line Interface – CLI). Note que todo o restante – instalação de software, customizações do sistema operacional etc. – deverá ser feito pelo cliente.

A Plataforma como Serviço (do inglês Platform as a Service – PaaS) corresponde aos serviços oferecidos em ambientes na nuvem responsáveis pela execução de aplicativos de linguagens e plataformas suportadas pelo serviço e que tenham sido criados pelos usuários ou ainda fornecidos por terceiros. A gestão da infraestrutura é toda realizada pelo provedor, porém o usuário faz todo o controle e configuração de ambiente e seus aplicativos. As vantagens, então, estão relacionadas com o usuário não se preocupar com a aquisição de recursos, o planejamento de capacidade, a manutenção de software, a correção e a indisponibilidade e qualquer outro serviço de infraestrutura ou software básico.

Um ótimo exemplo é o serviço da AWS conhecido como Elastic Beanstalk. Usando o Elastic Beanstalk, basta ser feito o upload do código-fonte de um aplicativo que o restante do processo de implementação é feito pelo serviço: provisionamento de capacidade, balanceamento de carga, escalabilidade e monitoramento. Outro serviço interessante da Amazon é o Lambda, que executa código sem a necessidade de um servidor. A Amazon também oferece no modelo PaaS o serviço de banco de dados relacionais (do inglês Relational Database Service – RDS) que faz toda a gestão, configuração, operação e escalabilidade para bancos relacionais em ambiente de nuvem.

Também vale a pena ressaltar as seguintes soluções PaaS de outras organizações provedoras na nuvem:

O Software como Serviço (do inglês Software as a Service – SaaS) representa a solução mais completa em termos de gerenciamento de infraestrutura, plataforma e software, tendo em vista que tudo isso é gerenciado pelo provedor da solução. Portanto, o usuário não precisa se preocupar com nada disso, e, muitas vezes, ele nem tem acesso a essas funcionalidades, somente a algumas poucas configurações de alto nível através de parâmetros e definições personalizadas. A grande maioria das ofertas nessa modalidade é formada por soluções baseadas em aplicativos web, acessados via browser, oferecendo uma grande variedade de produtos. Na grande maioria das vezes, a solução ou os aplicativos são mantidos e hospedados pelo fornecedor e toda a gestão é sua responsabilidade, tendo o usuário apenas a incumbência de usá-los, tendo em vista que o conhecimento técnico da plataforma está em poder do fornecedor.

Alguns exemplos bem conhecidos são o Google Apps e o Microsoft Office 365, nos quais se podem usar serviços de e-mail, calendário e mensagens instantâneas, bem como aplicativos de automação de escritório baseados na nuvem como editores de texto, planilhas e apresentações. Outro exemplo muito utilizado é a plataforma SalesForce, uma solução interessante de Gestão de Relacionamento com o Cliente (do inglês Customer Relationship Manager – CRM), que permite o desenvolvimento e customização de aplicações com pouco ou nenhum código escrito pelo usuário. Inúmeras outras soluções são disponibilizadas a cada momento, agregando novas funcionalidades ao conjunto de serviços existentes. A seguir, podemos ver algumas:

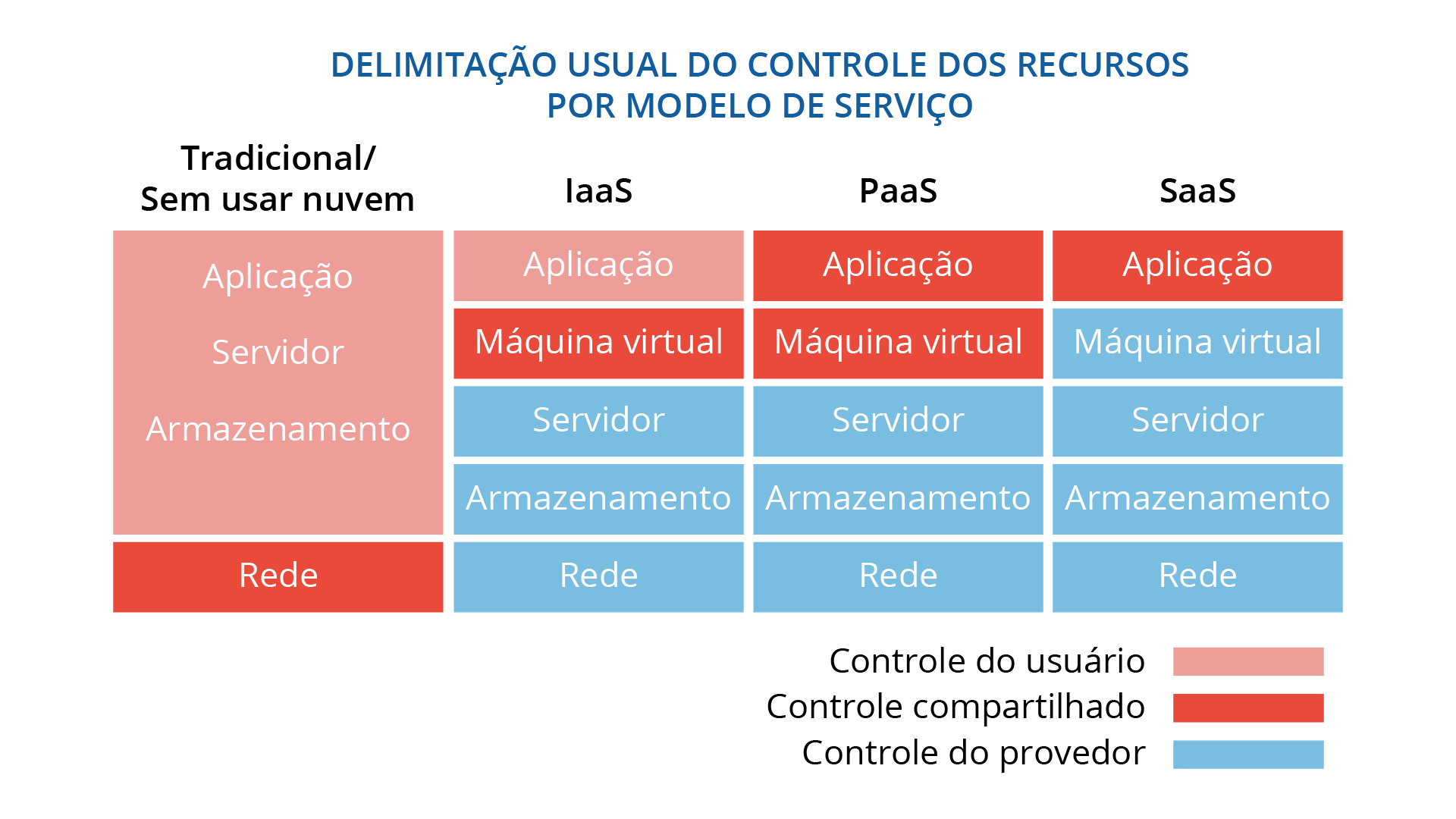

Após conhecermos os três modelos de serviço mais comuns na computação em nuvem, compreendermos suas diferenças e o que cada um deles entrega como produto, tornam-se mais claras as suas forças e o potencial que cada um possui. Cada modelo surgiu em momentos diferentes, para atender a necessidades de sua época, servindo a propósitos distintos ao abstrair a necessidade de gestão de uma ou mais camadas da arquitetura cliente-servidor. Isso fica um pouco mais claro ao compararmos visualmente os modelos como podemos ver na Figura 1.1, em que Gonzalez

et al

. (2013) levantaram as diferenças entre os modelos de serviço em termos dos recursos, ou camadas.

Ao observarmos a imagem e analisarmos cada situação, podemos verificar qual modelo atende melhor uma determinada circunstância. Caso tenhamos uma aplicação com requisitos muito específicos, possivelmente iremos contar com um serviço IaaS para apoiá-la. Já se tivermos uma aplicação com linguagens de programação mais conhecidas, estrutura mais maleável e

frameworks

mais padrão, provavelmente vamos escolher PaaS como serviço. Agora, se o que procuramos já existe pronto no mercado, SaaS talvez seja a melhor escolha. Finalmente, nada impede que mais de um modelo seja adotado, em uma abordagem mista com recursos de IaaS, PaaS e SaaS, convivendo de acordo com o necessário.

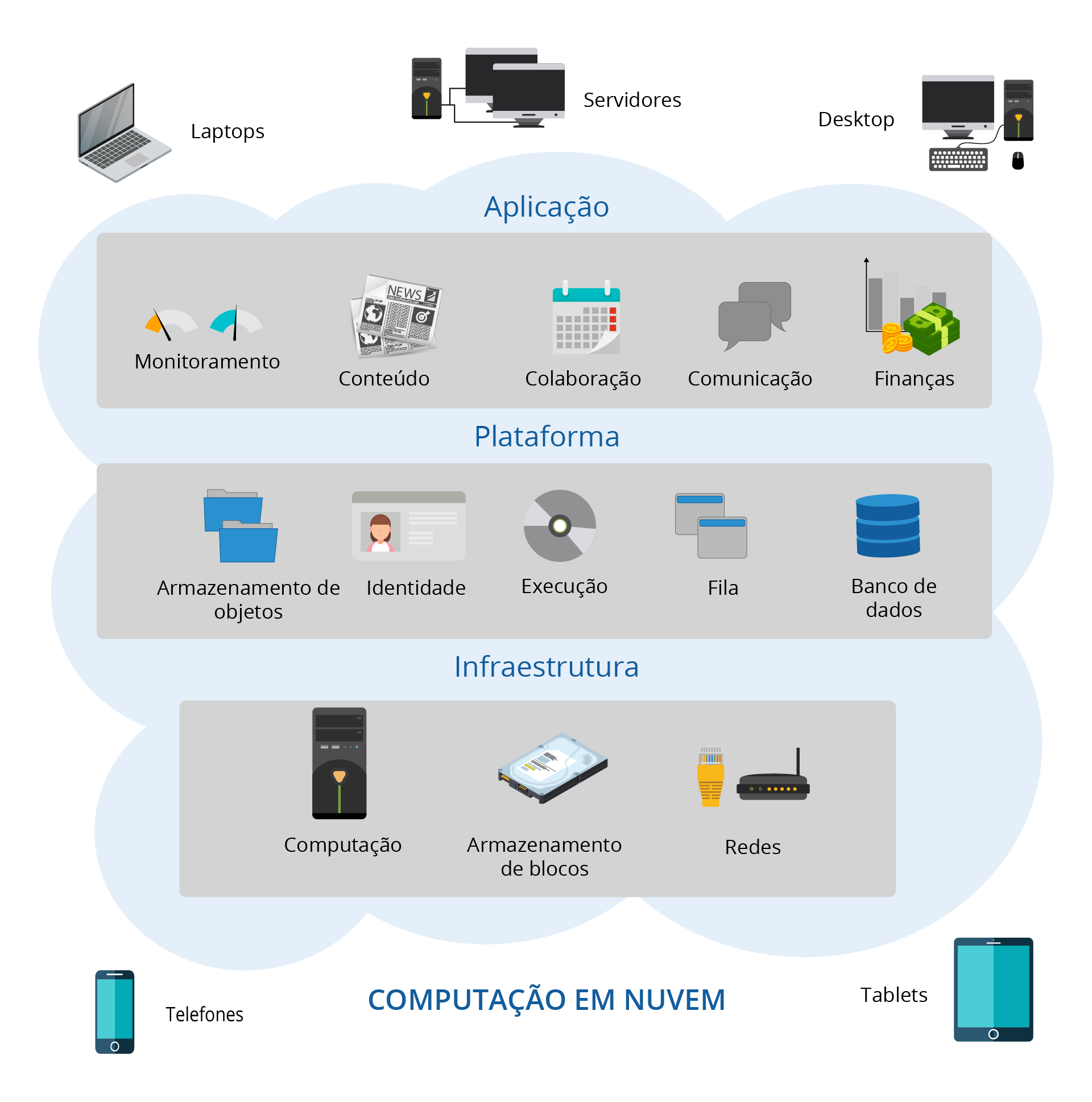

Podemos verificar na Figura 1.2 os serviços comumente oferecidos em cada abordagem.

Considere que você está buscando uma solução na computação em nuvem e o cenário que você possui hoje é o seguinte: a organização possui um sistema antigo que precisa ser migrado para a nuvem. Ainda que seja antigo, ele aparentemente está bem escrito e em uma linguagem atual, o Java. Sua arquitetura está bem estável e não representa um risco para a implantação. Além do código, os dados também precisam ser migrados para um banco relacional na nuvem.

Leia as afirmativas a seguir sobre os modelos escolhidos e analise quais parecem adequadas em termos de custo e tempo para a implantação na nuvem.

I. Como o sistema é legado e algumas coisas podem ser complicadas de migrar facilmente, a escolha mais indicada é migrar tudo para o modelo IaaS.

II. Ainda que o sistema seja legado e migrar para o modelo IaaS seria uma boa escolha, parte do sistema poderia ser desmembrada para o modelo PaaS e o restante seria implantado em IaaS.

III. Adotaria somente o modelo PaaS, recriando todas as partes da aplicação legada que forem necessárias para nunca mais precisar dar manutenção nela.

IV. Abandonaria tudo e buscaria uma solução SaaS no mercado. É hora de inovar e ir para a nuvem sem nenhuma culpa.

Está correto apenas o que se afirma em:

Ainda que a computação em nuvem seja cada vez mais a escolha preferida dos negócios que migram para o digital, é importante observar quais são os fatores que influenciam as escolhas por essa modalidade de computação. Mesmo com a crescente adoção, ainda existem forças que atuam nesta escolha: barreiras que impedem a adoção, benefícios que impulsionam a adesão e riscos que geram preocupações e cautela no momento da definição. Nesta seção, vamos falar sobre como essas forças agem durante o processo de escolha e também posteriormente durante a implantação e o dia a dia.

Fatores que possam impedir a escolha pela computação em nuvem são representados por barreiras à adoção. Ao longo do tempo, essas barreiras têm sido revisadas, modificadas e reduzidas com a constante evolução da arquitetura, da ampliação e a maturidade dos serviços oferecidos. A grande maioria das barreiras é formada por questionamentos por parte dos clientes sobre características do modelo de negócio e funcionalidades técnicas que, em última análise, vão definir a contratação ou não de um ou mais serviços.

No início da adoção da computação em nuvem, a maioria dos questionamentos era sobre viabilidade de implantação, adaptabilidade dos negócios ao modelo, maturidade do próprio modelo, capacidade de atendimento pelos fornecedores (suporte, SLAs e QoS) e baixa oferta de serviços, entre outros. Com o crescimento e a expansão exponencial tanto do uso quanto da disponibilidade de diferentes plataformas e serviços, muitas barreiras se tornaram menos importantes. Contudo, existem algumas que continuam sendo relevantes: a maior das preocupações é a de segurança, tendo em vista a preocupação com a perda, vazamento ou restrição de acesso aos seus dados. Em seguida, vêm as preocupações com privacidade. Uma vez que os dados agora são armazenados por terceiros e acessados por sua infraestrutura, há uma grande dúvida sobre como é feita a gestão desses dados. Outra barreira relevante é a da confiabilidade, já que as aplicações no modelo digital se tornaram tão críticas que há uma expectativa de alta confiabilidade e disponibilidade.

Muito se afirma em termos do que a computação em nuvem oferece como vantagens para as organizações que adotam esse modelo, impulsionando seus negócios e permitindo uma rápida evolução. Esses fatores são vistos como benefícios e aparecem em três grandes categorias: de negócio, financeiros e técnicos.

O filme A travessia ( The walk , 2015) conta a história de como Philippe Petit foi o único a cruzar o vão entre as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque. O mais sensacional, além do feito em si e da recriação da Nova Iorque de 1974, foi como isso foi realizado: até a data de sua produção. Trata-se do filme que mais usou computação em nuvem, tendo usado 9,1 milhões de horas de processamento na nuvem, praticamente mil anos de processamento!

Em termos dos benefícios de negócio, é entendido que permitem à organização: focar em seus processos centrais (do inglês core processes ); gerar oportunidade para melhorias tecnológicas; facilitar o acesso à inovação, buscando a vantagem competitiva; e manter a sustentabilidade do negócio.

Já os benefícios financeiros se relacionam com: a redução de investimentos e gastos com TI existentes; a possibilidade de um início leve, com menos custos; a substituição de investimentos em equipamentos e outros ativos por despesas simples; e a redução na mobilização de recursos humanos e infraestrutura de TI.

Por fim, os benefícios técnicos têm como representantes: escalabilidade e flexibilidade; implantação rápida de novos serviços; maior grau de disponibilidade; portabilidade de serviços; simplicidade e menor esforço na gestão dos ativos de TI; redução ou remoção da necessidade de planejamento de capacidade de recursos de TI; e aumento no nível de segurança através do cumprimento dos SLAs pelos fornecedores.

Assim como foi verificado que existem barreiras que impedem e benefícios que impulsionam a adoção, muitas organizações apontam a existência de riscos ao avaliarem a escolha pela computação em nuvem. Em virtude da possibilidade de haver impacto nos negócios (negativos ou positivos), as organizações buscam identificar e manejar de forma adequada os riscos levantados para que consigam adotar com sucesso uma estratégia na nuvem. Algumas categorias de riscos são apontadas, da mesma forma que nos benefícios: de negócio; operacionais; estruturais.

Os riscos de negócio apontam a preocupação com: a não continuidade, interrompendo de forma definitiva a prestação de serviços; a indisponibilidade, interrompendo de forma temporária a prestação de serviços; a governança inadequada, que apresenta falhas nos contratos; e a imaturidade do modelo.

No caso dos riscos operacionais, há o questionamento sobre: a privacidade; a integridade dos dados; o acontecimento de erros; o desempenho que pode ser baixo; as dificuldades de integração com outros serviços; a resposta a ataques; e o suporte que pode ser inadequado.

Por último, na categoria dos riscos estruturais, as preocupações que surgem são sobre: a incapacidade de atender por desconhecimento do serviço; a não conformidade com leis e padrões; a dificuldade de trocar de provedor; a falta de visibilidade sobre os recursos de infraestrutura; o licenciamento de software; e a reputação do fornecedor.

Ao avaliar a viabilidade de adoção de uma plataforma em nuvem para seus negócios, uma organização apresenta o seguinte cenário: ela possui um conjunto de aplicativos que atendem milhares de usuários distribuídos por todo o Brasil; ainda que existam muitos usuários, há um tempo de espera aceitável por acesso; busca-se, de certa forma, uma redução de 30% a 40% nos custos com TI com a terceirização de grande parte da infraestrutura e realocação de pessoal; deseja-se que a inovação seja amplificada, já que a companhia já possui produtos inovadores e poderá se concentrar mais nessa atividade; e não há alguma restrição legal para a mudança.

Assinale a alternativa que melhor representa um fator que considera as forças atuantes (seja ela uma barreira, um benefício ou um risco) e sua justificativa para a escolha dessa organização por uma plataforma na nuvem.

Editora: Brasport

Autor: Manoel Veras de Sousa Neto

ISBN: 978-8574527475

Comentário: Esse livro é bem interessante, pois, além de trazer os conceitos clássicos da arquitetura da computação em nuvem, que vai nos auxiliar a reforçar os conteúdos vistos até o momento, também fala de aspectos mais técnicos sobre como definir, implantar e manter serviços na nuvem, de forma bem prática.

Ano: 2014

Comentário: Um casal casado há um bom tempo resolve apimentar a sua relação e grava uma sex tape . O que era para ser um vídeo de consumo só dos dois, em sua intimidade, acaba sendo acidentalmente carregado para a nuvem e ambos correm contra o tempo para tentar removê-lo antes que todos tenham acesso. Como é um filme mais antigo, mostra de forma bem cômica o desconhecimento das pessoas sobre o que é a nuvem. A nuvem, nesse caso, é a iCloud, uma nuvem da Apple que provê armazenamento e a possibilidade de distribuição de conteúdo.

Ao encerrarmos esta unidade, é possível verificar que compreendemos um pouco mais sobre a computação em nuvem e os motivos que a tornaram uma arquitetura tão popular, sendo amplamente adotada nos mais variados contextos e negócios. Fizemos uma contextualização histórica, compreendendo a evolução da computação e dos vieses tecnológicos e sociais que permitiram o surgimento da computação em nuvem. Em seguida, verificamos os principais conceitos que definem o que é e como se constitui a computação em nuvem em termos de escolha estratégica e tecnológica. Após apresentarmos os conceitos, tomamos conhecimento dos modelos de serviço mais conhecidos – IaaS, PaaS e SaaS – e, por fim, conhecemos as forças atuantes nos ambientes de computação em nuvem.

ARAUJO, C.; ALVES, C. Computação em nuvem: um estudo sobre a distribuição da produção de artigos publicados no período de 2007 a 2016. Revista de Tecnologia Aplicada (RTA) . v. 8, n. 1, p. 20-32, jan./abr. 2019.

BRANCO JÚNIOR, T. T.; SANTOS, H. M. D. Um modelo de confiança para o ambiente de computação em nuvem. 12th International Conference on Information Systems & Technology Management . 2015. Disponível em: https://bit.ly/2H2q9KE . Acesso em: 20 jan. 2020.

CHAVES, S., RAMALHO, N. C. L.; PRADO, E. P. V. Computação em nuvem. In : Fundamentos de sistemas de informação . Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 233-247.

CLOUD SECURITY ALLIANCE (CSA). Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing , v. 4, 26 jul. 2017. Disponível em: https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/security-guidance-v4/ . Acesso em: 20 jan. 2020.

GONZALEZ, N. M. et al . Segurança das nuvens computacionais: uma visão dos principais problemas e soluções. REVISTA USP , São Paulo, n. 97, p. 27-42, mar./abr./maio 2013.

McLELLAN, C. Multicloud: Everything you need to know about the biggest trend in cloud computing. ZDNet , 1 jul. 2019.. Disponível em: https://www.zdnet.com/article/multicloud-everything-you-need-to-know-about-the-biggest-trend-in-cloud-computing/ . Acesso em: 20 jan. 2020.

MEDEIROS, B. C.; SOUSA NETO, M. V. de; DANJOUR, M. F. Computação em nuvem: uma análise bibliométrica dos estudos publicados em eventos e periódicos no Brasil. Tekne e Logos , v. 6, n. 1, p. 60-76, 2015.

NIST. The Nisto f Definition on Cloud Computing , sept. 2011. Disponível em: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final . Acesso em 20 jan. 2020.

PEREIRA, A. L; PENHA, E. W. M; GOMES, N. A; FREITAS, R. R. Computação em nuvem: a segurança da informação em ambientes na nuvem e em redes físicas. Brazilian Journal of Production Engineering (BJPE). v. 2, n. 1, p. 12-27, 2016.

TIGRE, P. B., NORONHA, V. B. Do mainframe à nuvem: inovações, estrutura industrial e modelos de negócios nas tecnologias da informação e da comunicação. Revista de Administração , São Paulo, v. 48, n. 1, p. 114-127, jan./fev./mar. 2013.