Tecnologia dos equipamentos elétricos

Seccionamento e manobra

Tempo de leitura do conteúdo estimado em 1 hora e 40 minutos.

Caro(a) estudante!

Os processos de seccionamento e manobra de circuitos elétricos correspondem a um dos procedimentos mais utilizados na atuação das subestações de energia no sistema elétrico de potência. Como sabemos, nossa rede elétrica de distribuição apresenta os alimentadores, que são os barramentos principais das subestações de alta tensão. Dos alimentadores, seguem as malhas para o restante da rede elétrica, que se ramificam através das linhas de média tensão, em tensões primárias de distribuição, até chegar nos transformadores de distribuição. Dessa forma, um circuito, durante todo o trajeto, deve ter um meio de alterar seu caminho, permitindo que a corrente flua por outro caminho até a carga. Entre esse caminho, temos presente os equipamentos de seccionamento e manobra – chaves seccionadoras, chaves fusíveis, religadores – e, ainda, os reguladores de tensão, que permitem a estabilização da tensão nos alimentadores da rede elétrica. Portanto, veremos as características construtivas desses equipamentos, seu princípio de funcionamento, as especificações técnicas e normas aplicadas em seu uso.

Vamos lá?

Bons estudos!

Vamos nos aprofundar no tema da chave seccionadora? Juntamente com os disjuntores, as chaves compõem os dispositivos de manobra em um circuito elétrico, permitindo que o circuito seja fechado ou aberto (MONTICELLI, 2011). Porém, diferente dos disjuntores, as chaves seccionadoras não apresentam a função de proteção quando usadas sozinhas, mas atuam como circuito auxiliar nos circuitos de proteção próximo a disjuntores. Assim, seu funcionamento pode ser manual ou mecânico, auxiliando na manutenção dos circuitos elétricos, sendo utilizadas para transpor caminhos paralelos ou, como chamamos na engenharia, “by-passar” o circuito onde a corrente irá passar. Por segurança, as chaves seccionadoras devem abrir o circuito somente quando não há corrente ou tensão significativas no circuito, pois, caso haja corrente, a abertura da chave pode criar um arco elétrico, podendo danificar a própria chave e outros componentes da subestação. Conhecer as características construtivas, princípios de funcionamento, especificações técnicas e normas das chaves seccionadoras são as informações necessárias para projeto e aplicação.

Características construtivas

As chaves seccionadoras podem ser classificadas de acordo com a quantidade de polos que possui. As seccionadoras de somente um polo são chamadas de unipolares, em que há somente uma estrutura de abertura e fechamento do circuito. As seccionadoras de três polos são chamadas de tripolares, em que as três estruturas de abertura e fechamento devem ser manipuladas ao mesmo tempo. O uso das seccionadoras pode ser dividido em interno e externo. As de uso interno são utilizadas em subestações de média tensão – subestações comerciais e industriais –, devendo ficar protegidas das intempéries. As de uso externo são utilizadas em subestações de alta tensão, podendo ficar expostas ao ar livre.

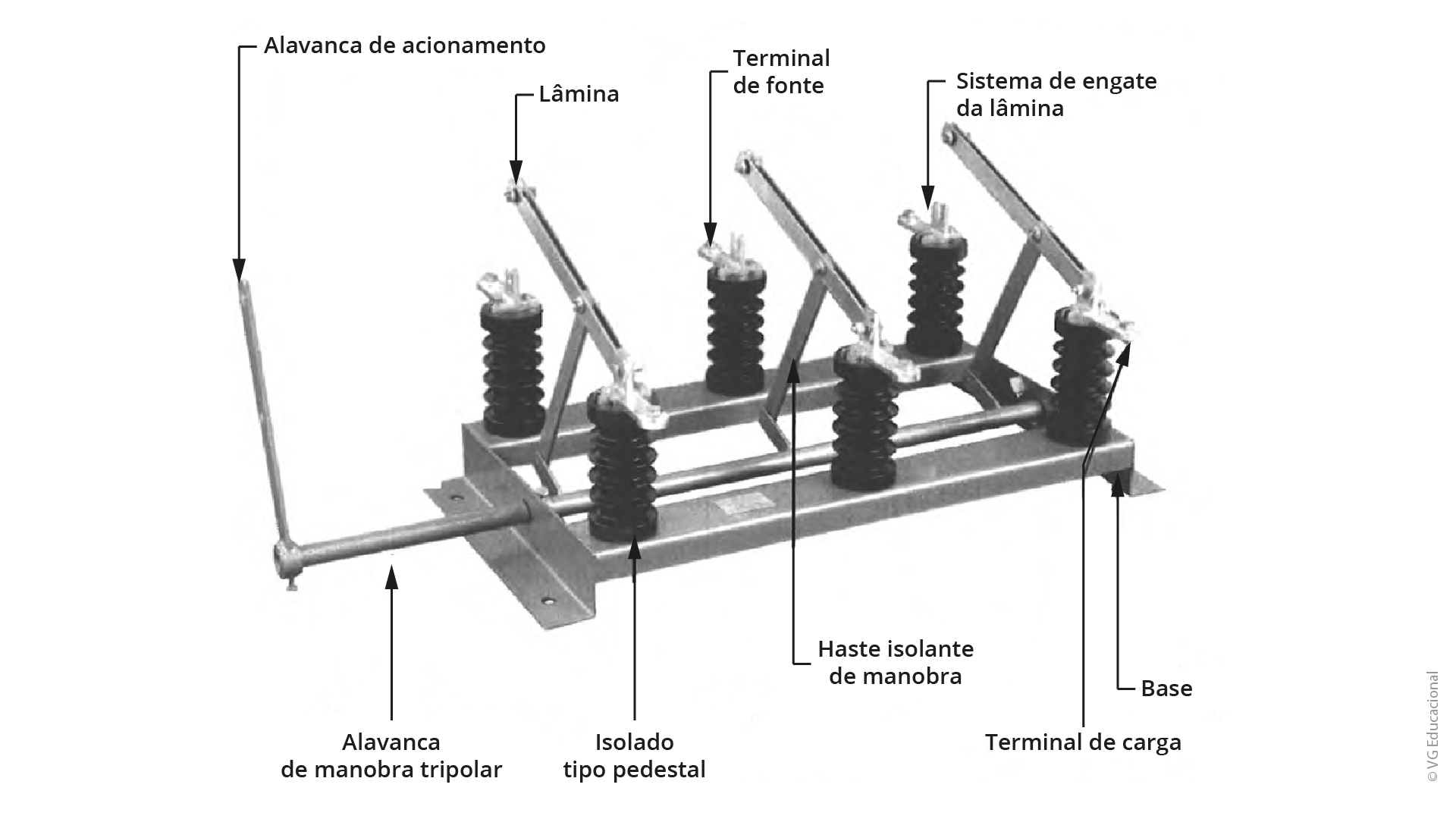

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 224).

#PraCegoVer: a figura apresenta a imagem de uma chave seccionadora de usos interno e externo. Na imagem, temos um fundo branco com o equipamento em destaque. O equipamento é composto de uma alavanca de acionamento em perpendicular com uma alavanca de manobra, conectado às lâminas e hastes isolantes de manobra. A lâmina conecta o terminal de fonte e terminal de carga. A lâmina fica presa no terminal de fonte por meio do sistema de engaste da lâmina. Toda estrutura é sustentada por uma base para fixação do equipamento.

Seccionadores simples (uso interno): pode ser do tipo unipolar, tendo somente uma lâmina de abertura, ou pode ser do tipo tripolar, tendo três lâminas de abertura. As lâminas do tipo tripolar devem abrir, simultaneamente, por algum mecanismo articulado, como alavancas (MAMEDE FILHO, 2013).

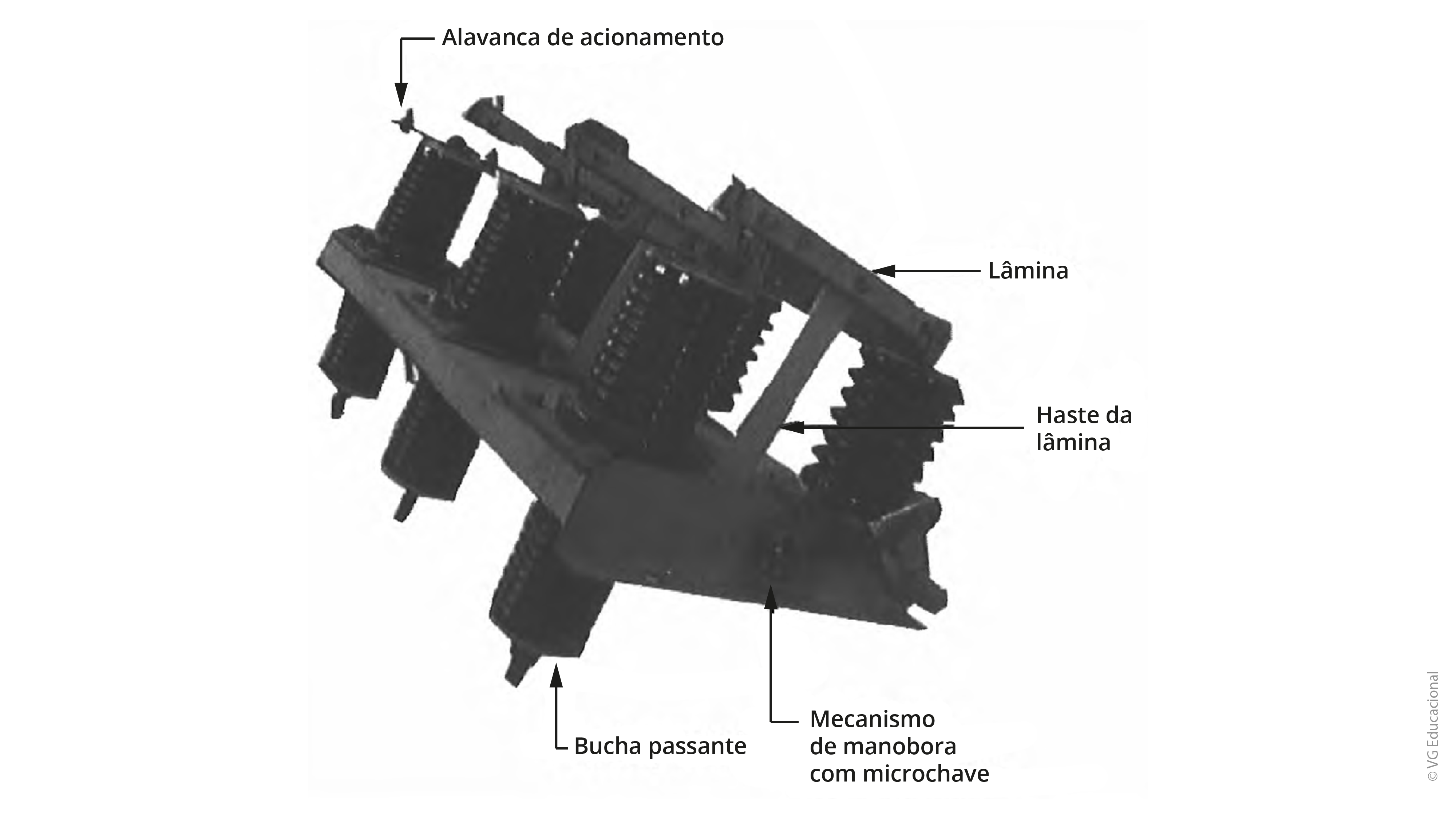

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 226).

#PraCegoVer: a figura apresenta a imagem de uma seccionadora com buchas passantes de uso interno. A imagem contém o equipamento à frente, com fundo branco atrás. Estão indicadas as estruturas de terminal de fonte, lâmina, haste da lâmina na parte frontal do equipamento. Na parte de trás do equipamento, estão localizadas as buchas passantes. Na lateral do equipamento, temos um mecanismo de manobra com microchave para abertura das lâminas.

Seccionadores com buchas passantes (uso interno): utilizam a porcelana vitrificada como material isolante, podendo sua estrutura, com um sistema de aterramento, dar uma segurança a mais ao circuito elétrico. Suas lâminas são iguais às da seccionadora simples. Apresentam uma microchave para abertura sob carga (MAMEDE FILHO, 2013).

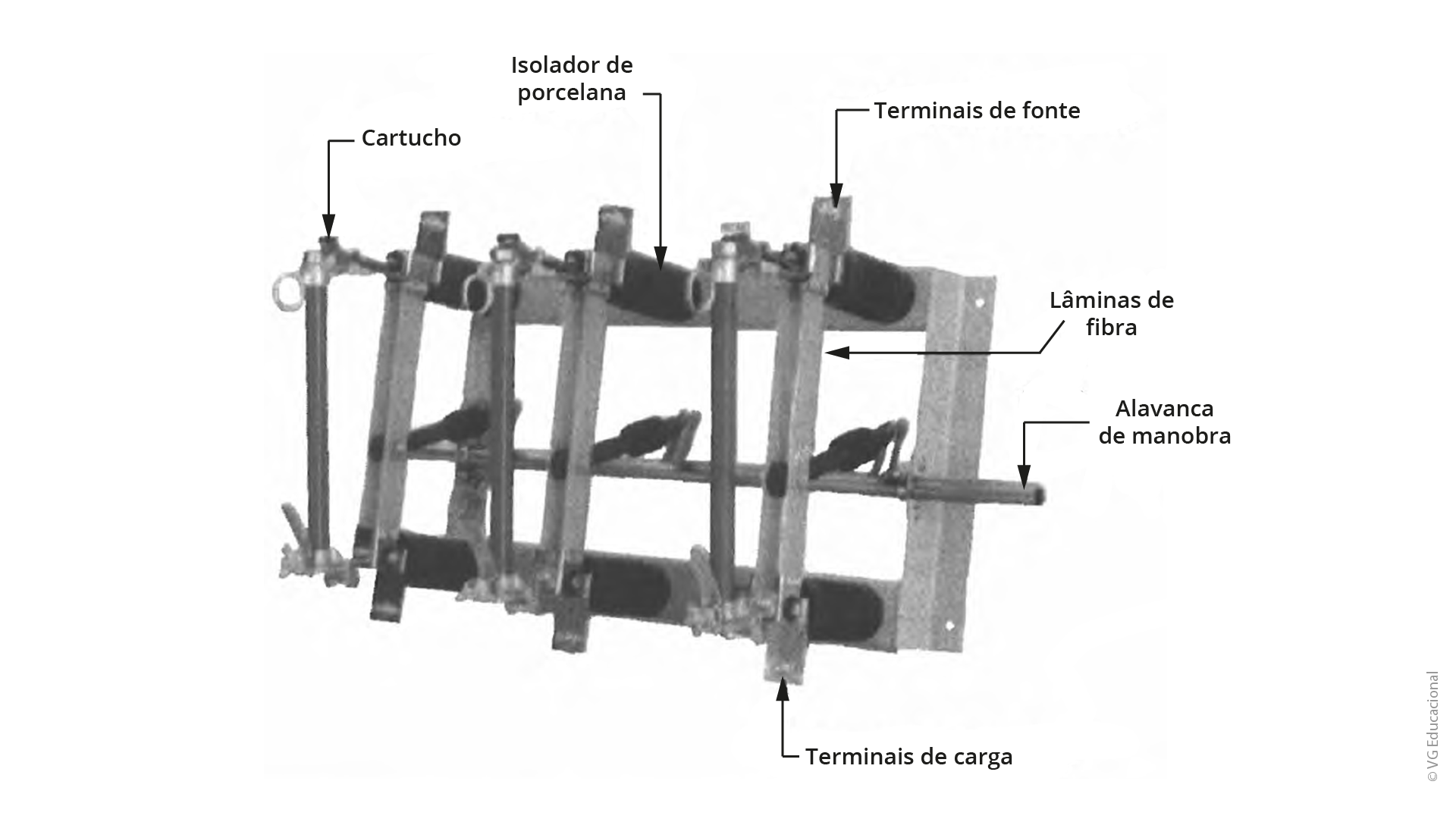

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 227).

#PraCegoVer: a figura apresenta a imagem de uma chave seccionadora fusível com um fundo branco. Na parte superior da chave, está identificado o cartucho, o isolador de porcelana e o terminal da fonte. Na parte inferior da chave, temos os terminais de carga. Conectado ao centro da chave, temos a lâmina de fibra e a alavanca de manobra.

Seccionadores fusíveis (uso interno): sua construção é a mesma das demais seccionadoras, dotada de três polos com abertura simultânea por meio de alavanca. Sua diferença, em relação às demais, está na presença dos fusíveis em paralelo com cada lâmina, que apresentam uma alta capacidade de ruptura. Os fusíveis podem ser substituídos de acordo com o uso ou ultrapassagem da tensão de ruptura. Essa seccionadora atende às necessidades de proteção e ao seccionamento simultaneamente (MAMEDE FILHO, 2013).

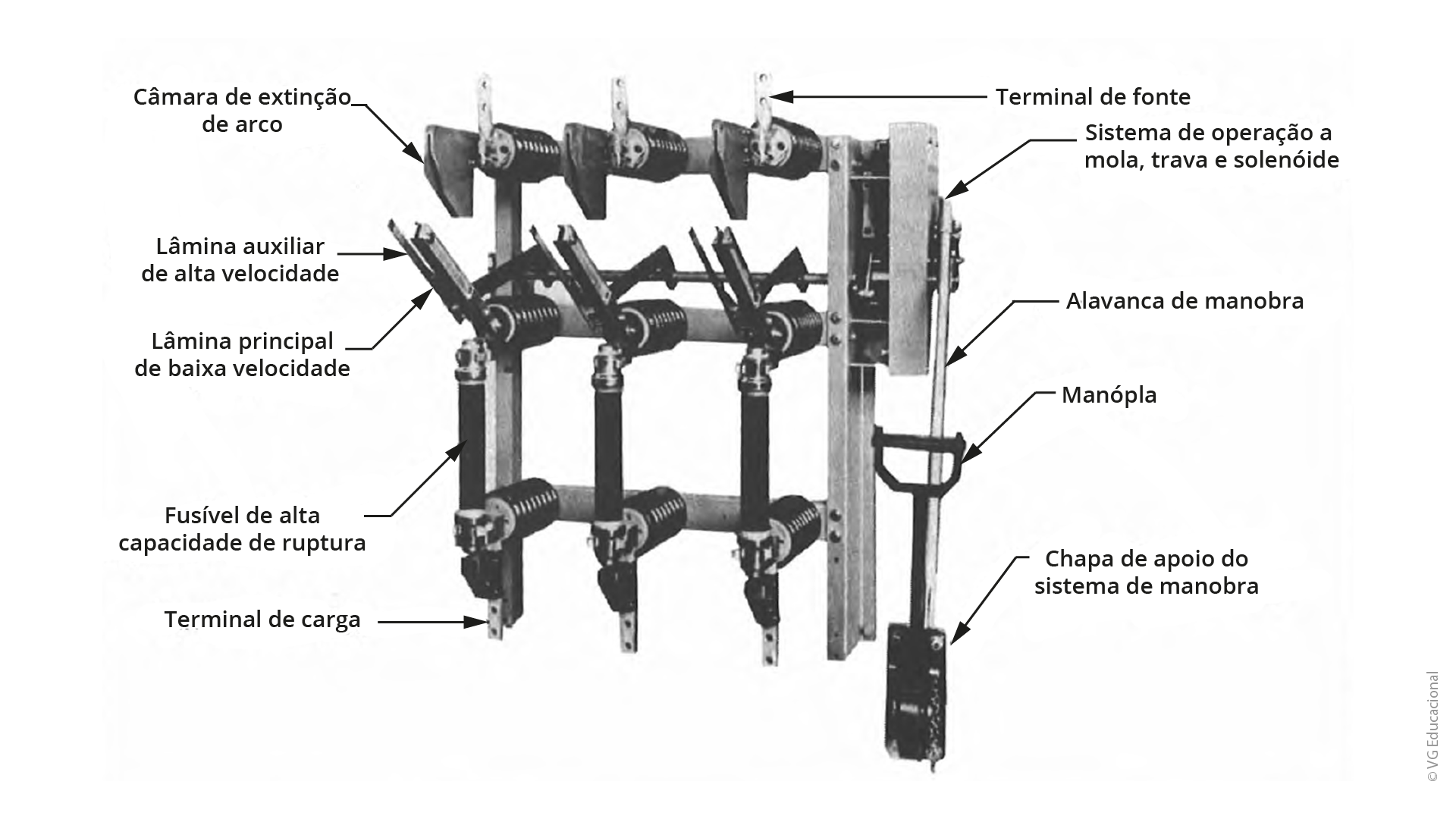

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 227).

#PraCegoVer: a figura apresenta a imagem dos componentes estruturais de uma chave seccionadora interruptor, possuindo seis peças isoladoras com três fusíveis e três lâminas. Localizada na parte superior, temos a câmara de extinção de arco, terminal de fonte. Na parte central, temos a lâmina auxiliar de alta velocidade, lâmina de baixa velocidade. Dentre os isoladores intermediários e inferiores, estão os fusíveis de alta capacidade de ruptura. Na parte inferior da chave, temos o terminal de carga. Do lado direto da chave seccionadora, temos o sistema de manobra, composto por sistema de operação à mola, à trava e à solenoide, alavanca de manobra, manopla, chapa de apoio do sistema de manobra.

Seccionadores interruptores (uso interno): possuem as mesmas características construtivas das outras seccionadoras em relação a sua estrutura metálica e de isolação. Apresenta um sistema de atuação utilizando uma mola, uma trava e uma solenoide, que auxiliam na rápida abertura sob carga. A atuação sob carga é possível pela presença de fusíveis com uma alta capacidade de ruptura. Uma diferenciação importante desse tipo de seccionadora, em relação à seccionadora fusível, é que somente é permitida a operação com as três fases ligadas.

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 230).

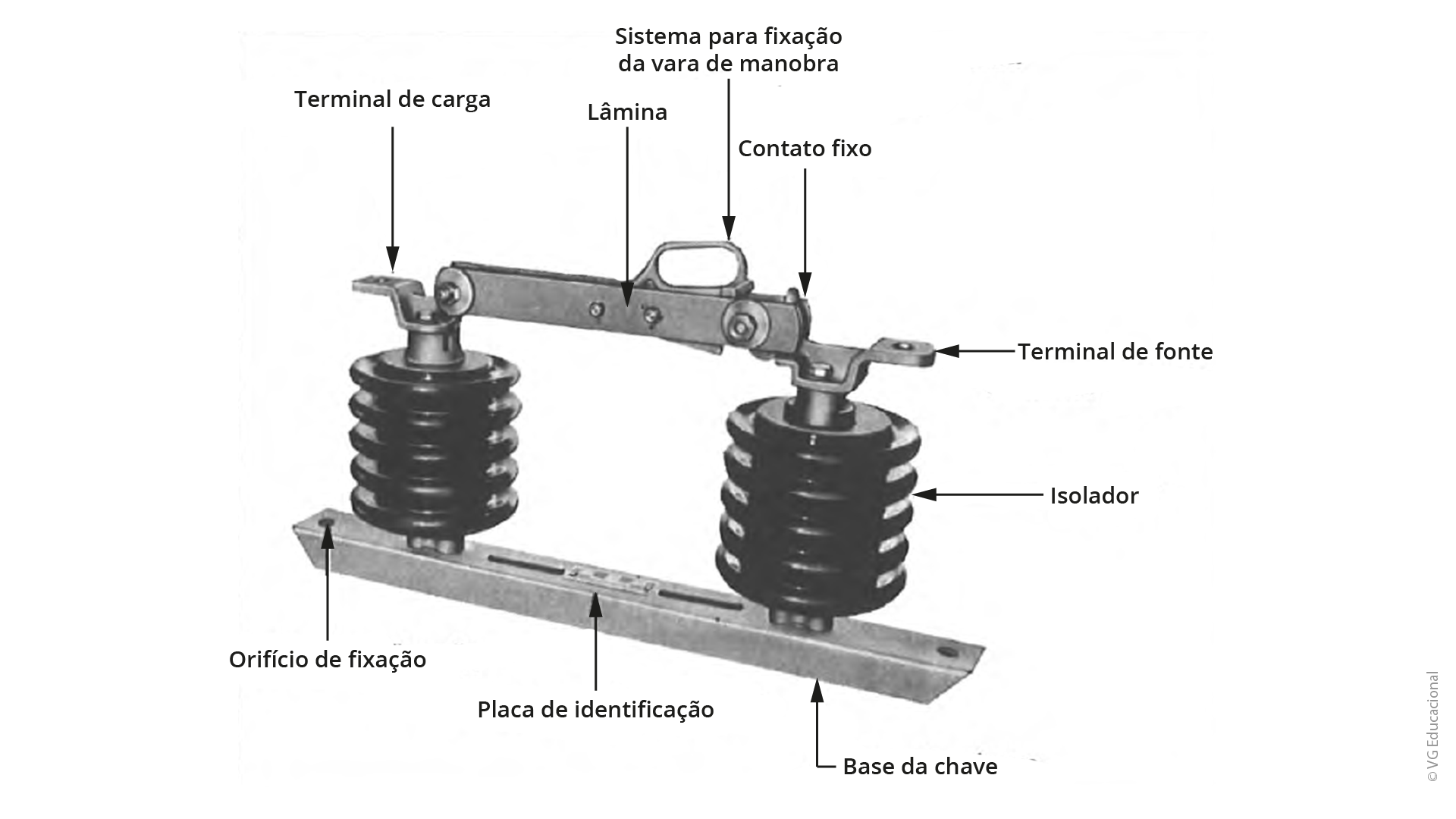

#PraCegoVer: a figura apresenta a imagem de uma seccionadora de polo único para redes de distribuição de uso externo, em um fundo branco. É composta por dois isoladores. Em um dos isoladores, temos um terminal de carga, com uma lâmina contendo um sistema para fixação da vara de manobra e contato fixo. No segundo isolador, temos o terminal de fonte. Possui base de fixação, base da chave, orifício de fixação e placa de identificação.

Seccionadores para redes de distribuição (uso externo): podem ser de um único polo ou tripolar. Possuem uma resistência às intempéries, podendo ficar expostas ao ambiente. Podemos localizá-las em alguns pontos da rede de distribuição, sendo as mais comuns do tipo monopolar, ou dentro de subestações industriais e de concessionárias de energia, sendo a mais comum do tipo tripolar. Esse tipo de seccionadora apresenta uma tensão de isolação muito maior do que as seccionadoras de uso interno. No grupo desse tipo de seccionadora, existem outras classificadas de acordo com o tipo de abertura (MAMEDE FILHO, 2013).

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 233).

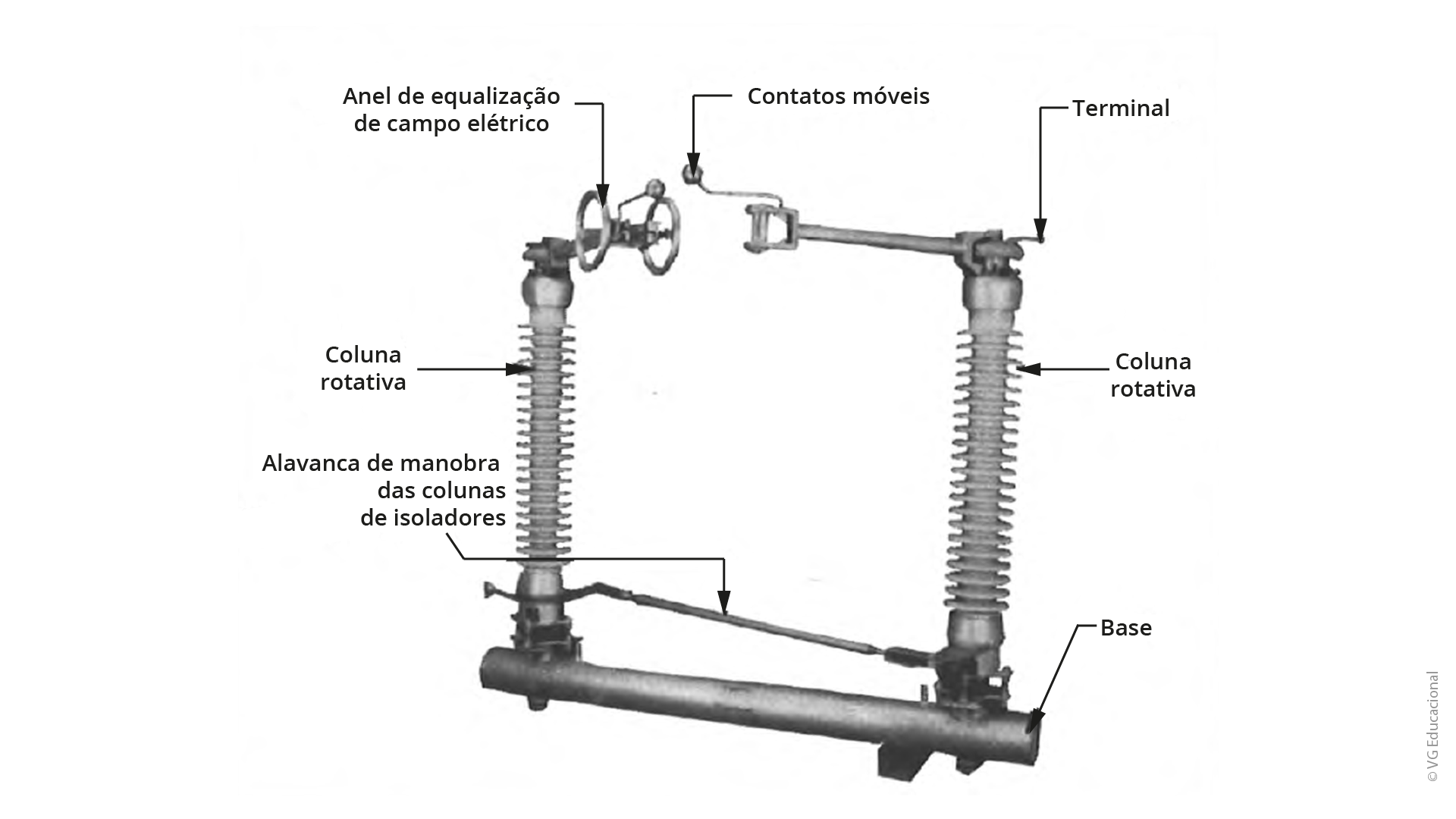

#PraCegoVer: a figura apresenta a imagem da seccionadora para subestações de potência de uso externo, com um fundo branco. Do lado esquerdo da chave, temos a coluna rotativa direita com o isolar, na ponta há o anel de equalização de campo elétrico. Ao centro, temos os contatos móveis e alavanca de manobra das colunas de isoladores. Na coluna direita do isolador, temos um dos terminais e uma das pontas do contato móvel. Na parte inferior, temos a base para fixação da seccionadora.

Seccionadores para subestações de potência (uso externo): essas seccionadoras são do tipo tripolar, atuando em altas tensões, sendo vistas em subestações de elevação ou rebaixamento das concessionárias antes ou depois da etapa de transmissão. Sua construção é do tipo que garante a isolação máxima de tensão, sendo dotadas de mecanismo automáticos de abertura, geralmente motorizados. Além disso, por serem abertas em carga, seus contatos móveis apresentam capacidade de equalizar o campo elétrico quando há abertura e fechamento do circuito. No grupo desse tipo de seccionadora, existem outras classificadas de acordo com o tipo de abertura (MAMEDE FILHO, 2013).

As seccionadoras são como interruptores em que é possível abertura e fechamento de circuitos. Entretanto nem todas as seccionadoras têm a capacidade de abertura sob carga, sem que haja um meio de extinguir um possível arco elétrico gerado, mas todas garantem a distância segura para que as altas tensões não influenciem na outra extremidade do terminal após a abertura do circuito.

Princípios de funcionamento

As chaves seccionadoras podem ser operadas manualmente ou de forma motorizada. A escolha da operação de como será a abertura das chaves vai depender do tipo de circuito que será adicionado à chave, levando em consideração se o circuito está sem carga ou sob carga a depender, além de tensões e correntes do sistema. Vamos analisar o tipo de operação manual e motorizada.

a) Operação manual

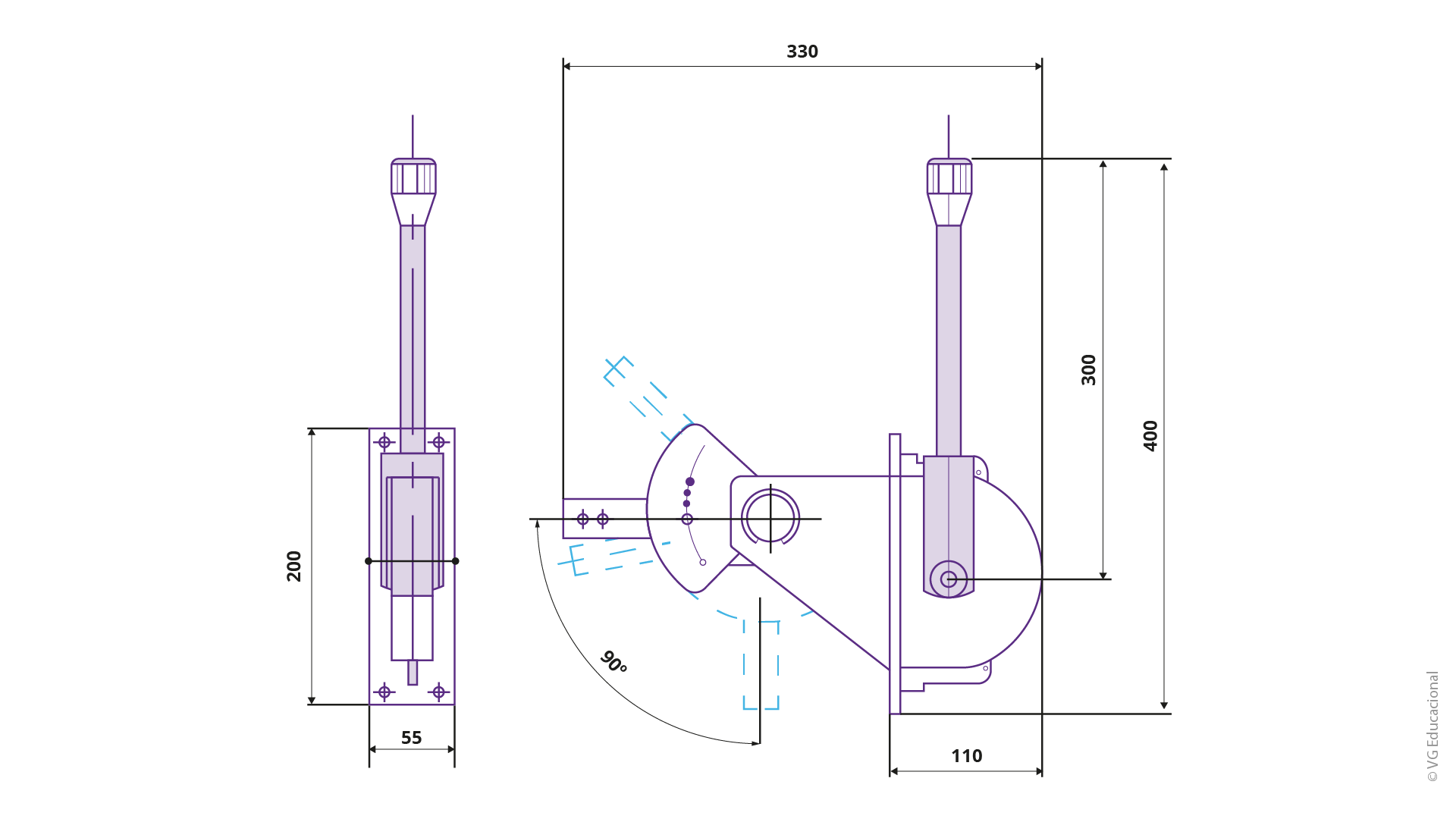

Neste tipo de operação, faz-se uso de um mecanismo de alavanca com a chave estando fixa no local de instalação. A alavanca deve estar com uma distância de segurança para a manobra de subestações abrigadas ou blindadas. Em redes de distribuição, é necessário haver um mecanismo para que possa ser usada a vara de manobra (MAMEDE FILHO, 2013). A Figura 3.7 mostra um esquema de acionamento manual de chave seccionadora.

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 241).

#PraCegoVer: a figura apresenta uma imagem mostra um desenho industrial do modo de operação manual por meio de alavanca. Temos dois desenhos em destaque: o desenho da esquerda mostra o desenho da alavanca vista de cima, com as medidas 200 e 55 mm. O desenho da direita apresenta a vista lateral da alavanca, com suas medidas 330, 300, 400 e 110 mm, com uma angulação de até 90°.

A operação manual pode ser, ainda, dependente ou independente, sendo a principal diferenciação relacionada à velocidade de abertura da chave. Essa característica limita o uso de certos tipos de chaves para atuar sob carga. Na operação manual dependente, a velocidade é limitada pelo operador da alavanca, enquanto, na operação independente, há dispositivos como molas, que apresentam uma velocidade superior na abertura da chave (MAMEDE FILHO, 2013).

b) Operação motorizado

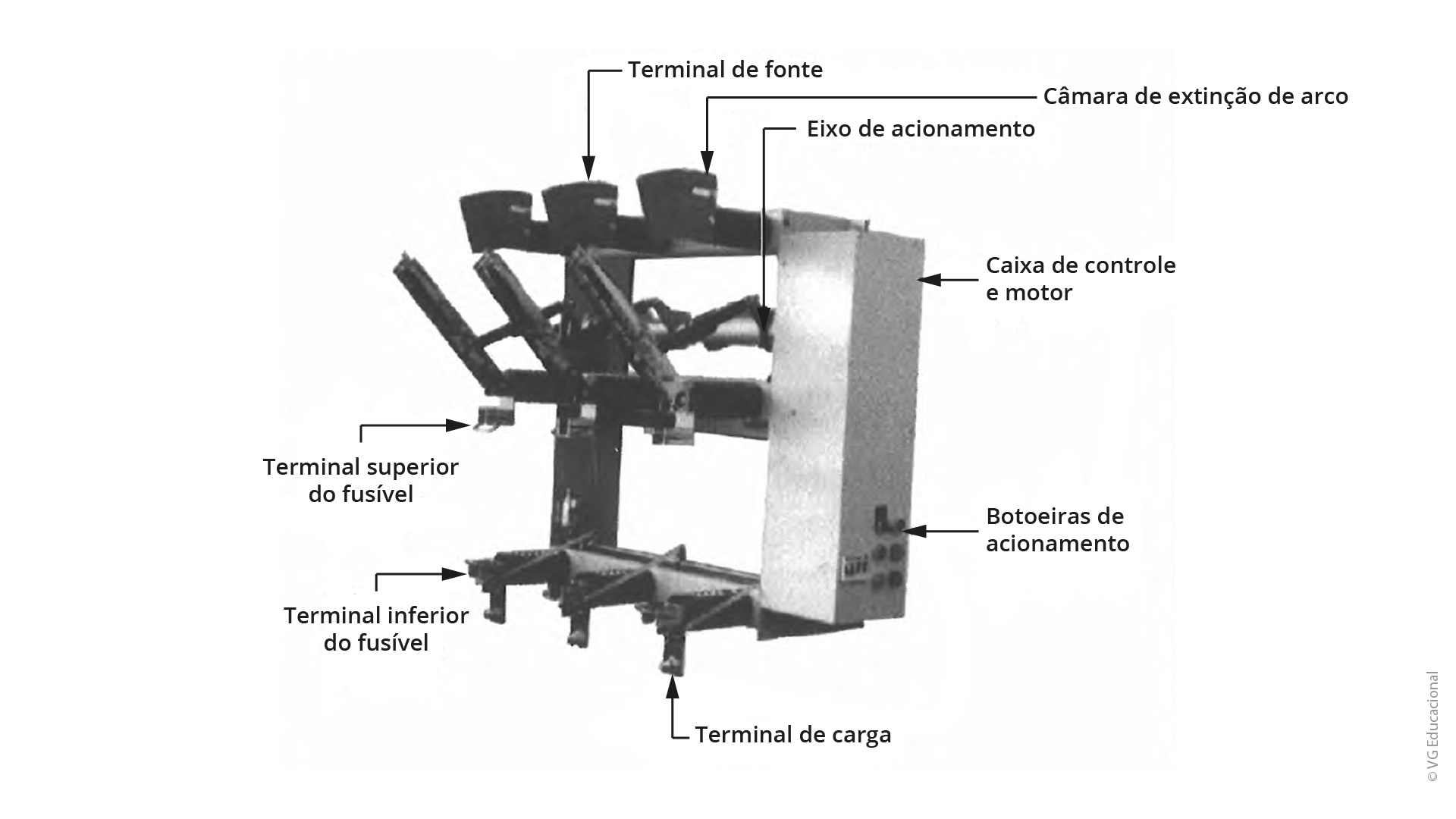

Neste tipo de operação, há auxílio de motores, solenoides entre outros sistemas mecânicos, mas podem, em caso de defeito da motorização, serem abertos por meio de comandos em painel elétrico de comando (MAMEDE FILHO, 2013). A operação motorizada garante a rápida abertura da chave, minimizando o aparecimento do arco elétrico e dependendo do tipo de chave usada, e garante a proteção do circuito. A Figura 3.8 é mostrada uma imagem de uma chave com acionamento automatizado.

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 242).

#PraCegoVer: a figura apresenta uma imagem que mostra uma chave seccionadora motorizada com o fundo branco. Na parte superior do equipamento, temos o terminal da fonte, a câmara de extinção e o eixo de acionamento. Na parte central, temos o terminal superior do fusível. Na parte inferior, temos o terminal inferior do fusível e o terminal de carga. Na lateral, temos a caixa de controle do motor e botoeiras de acionamento.

Um quesito importante na hora de operação de ambos os modos é sempre verificar a presença de pessoas próximas às chaves no momento da abertura das chaves, principalmente quando o circuito está sendo alimentado.

Especificação técnica

De acordo com Mamede Filho (2013), as principais especificações técnicas das chaves seccionadoras são: tensão nominal, corrente nominal, nível de isolamento, solicitações de curto-circuito, capacidade de interrupção, ensaios. Veremos, agora, o detalhamento dessas especificações.

a) Tensão nominal

Esta é a mesma tensão nominal da rede a qual a chave será instalada, com cada chave possuindo um dimensionamento diferente em tamanho para suportar a tensão em seus terminais.

b) Corrente nominal

É a corrente nominal que irá passar pela rede em que a chave está instalada. Como não é possível estabelecer uma espessura das lâminas para cada corrente específica da rede, a ABNT NBR 6935 padronizou as chaves para suportar várias faixas de correntes nominais, que são: 200, 400, 600, 800, 1200, 1600, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 A (MAMEDE FILHO, 2013). Além desses valores nominais de corrente, exige-se, na norma NBR 6935, que as chaves suportem por um determinado tempo condições de sobrecarga contínua e de curta duração sem danificar o equipamento.

c) Nível de isolamento

O nível de isolamento está relacionado à tensão de ruptura do dielétrico. Os níveis dessa especificação elétrica devem levar em consideração as operações de manobras que o dispositivo irá sofrer. Os dielétricos utilizados têm capacidade regenerativa, ou seja, depois de sofrerem algum tipo de rompimento elétrico, voltam à condição inicial (MAMEDE FILHO, 2013).

d) Solicitações de curto-circuito

Esta especificação irá tratar dos casos em que possa haver um curto-circuito na rede elétrica em que estará a chave. Dessa forma, a chave deve suportar a dinâmica da corrente de curto-circuito, assim como a corrente térmica gerada pelo curto-circuito (MAMEDE FILHO, 2013).

e) Capacidade de interrupção

Apenas algumas chaves têm a capacidade de interromper circuitos sob carga. Isso se deve aos fusíveis conectados com as lâminas de abertura realizarem a função de proteção, interrompendo o circuito caso a corrente nominal seja excedida (MAMEDE FILHO, 2013).

f) Ensaios

Quanto aos ensaios e testes de funcionamento das chaves, há os chamados ensaios de tipo e rotina, conforme a NBR 6935. Os ensaios de tipo são realizados quando o equipamento está em fábrica, em que é analisada a interferência eletromagnética e a corrente máxima suportável. E os ensaios de rotina são os realizados após a instalação do equipamento na instalação elétrica, sendo verificados tensões nominais, integridade dos componentes e resistência ôhmica.

Ao seguirmos as especificações técnicas aqui descritas, podemos dimensionar as chaves seccionadoras para que atuem de forma segura e que sejam aplicadas da maneira correta no circuito de potência. Todas essas especificações técnicas são descritas nas placas de identificação das seccionadoras.

Normas recomendadas

A norma que trata das chaves seccionadoras é a NBR 6935, que compreende os equipamentos de alta tensão, abrangendo chaves que suportam uma tensão superior a 1 kV para frequências industriais de até 60 Hz. As normas internacionais complementares a esta, que servem para consulta, são:

IEC 60694

IEC 60137

IEC 60265 - 1

IEC 60265 - 2

- IEC 60694

- IEC 60137

- IEC 60265 - 1

- IEC 60265 - 2

Seguir as normas descritas garante cumprir as regras estabelecidas pelas concessionárias que baseiam os seus sistemas de distribuição de acordo com as normas internacionais adotadas. Além disso, permite a segurança do sistema elétrico de potência.

As chaves seccionadoras permitem a manobra dos circuitos quando é necessário realização de manutenções na rede elétrica, mas não possuem a função de proteção do circuito. Assim, são muito utilizadas para isolarem outros equipamentos do sistema de potência, como disjuntores, transformadores de medida e proteção e barramentos.

MAMEDE FILHO, J. Manual de equipamentos elétricos. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

A respeito dos equipamentos citados no texto acima e sobre como funciona o sistema elétrico de potência, assinale a alternativa correta quanto às chaves seccionadoras.

Você já estudou chave fusível? Vamos lá? A chave fusível é o equipamento que protege o circuito contra sobrecorrentes em circuitos de alta tensão, que são muito utilizados antes dos transformadores da rede de distribuição, além de serem usados em subestações industriais e nas concessionárias. Tem a capacidade de interrupção do circuito quando seu elo fusível é ativado, sendo este o que caracteriza o equipamento (MAMEDE FILHO, 2013).

Características construtivas

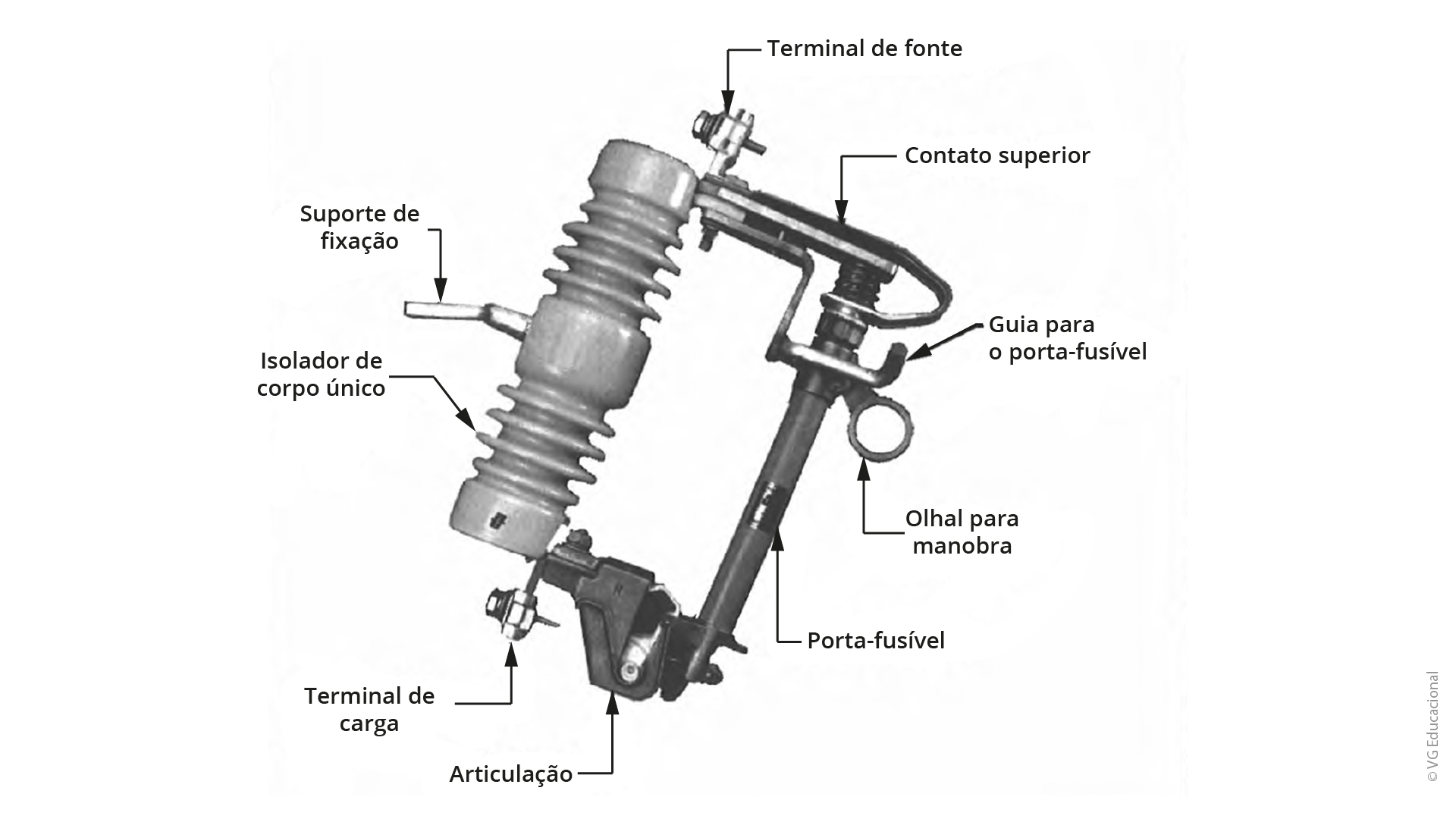

As chaves fusíveis são construídas com pequenos detalhes que estão relacionados à tensão e à corrente de funcionamento da rede elétrica. As principais partes da chave fusível são isolador, gancho de abertura em carga (loadbuster), articulação, porta-fusível e terminal superior (MAMEDE FILHO, 2013). Algumas dessas partes serão detalhadas a seguir, assim como mostrado na Figura 3.9.

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 47).

#PraCegoVer: a figura apresenta uma imagem de uma chave fusível de isolador de corpo único com um fundo branco. Na imagem, são destacadas as estruturas que compõem a chave, que apresenta um isolador de corpo único em formato cilíndrico com suporte de fixação localizado no centro do isolador. Nas extremidades do isolador, temos o terminal de carga e de fonte conectados com parafuso cada um. No terminal da fonte, temos o contato superior que permanece fixo e há uma parte articulada que contém o porta-fusível, o olhal para manobra com formato de anel e a guia para o porta-fusível.

As principais partes construtivas das chaves fusíveis estão descritas a seguir. As fabricantes podem variar algumas formas de construir as chaves, mas, no geral, as chaves fusíveis apresentam as seguintes partes estruturais.

a) Isolador

Garante a isolação de tensão das demais partes do equipamento, a segurança elétrica e a funcionalidade da chave fusível.

b) Gancho de abertura em carga (loadbuster)

A chave fusível não possui capacidade de extinção do arco, mas conta com a ajuda do loadbuster que é colocado na ponta da vara de manobra, possuindo a capacidade de abrir o circuito sob carga, extinguindo o arco elétrico. O gancho permite um apoio ao loadbuster para rápido fechamento e abertura da chave.

c) Articulação

As articulações devem permitir o movimento de abertura e fechamento de forma firme, sem que acarrete problemas de manuseio para o operador que irá realizar a abertura com vara de manobra. Cada chave fusível de fabricantes diferentes pode apresentar um desenho funcional, devendo somente seguir as recomendações das concessionárias e das normas da ABNT.

d) Porta-fusível

É o elemento que caracteriza a chave fusível, sendo o elemento principal do equipamento. Pode ser feito de fibra de vidro ou fenolite, não sendo capaz de extinguir o arco elétrico com o gás que está dentro do dispositivo (MAMEDE FILHO, 2013).

e) Terminal superior

O terminal permite a conexão dos cabos do circuito da rede elétrica de distribuição, com encaixes para os cartuchos dos elos fusíveis (MAMEDE FILHO, 2013). De acordo com Mamede Filho (2013), são constituídos: da tranca de contato que impede a abertura por acidente da chave; da guarda de contato que serve como um guia para o fechamento da chave; e os contatos principais que devem resistir aos efeitos térmicos e mecânicos que os fusíveis irão experimentar.

Conhecer as partes construtivas da chave fusível permite sabermos os mecanismos de atuação no seu funcionamento, para entender, caso ocorra problemas em uma dessas estruturas, e poder solucionar os problemas.

Princípios de funcionamento

O funcionamento e operação das chaves fusíveis é realizado por meio de contatos móveis do circuito principal do equipamento de uma posição para outra. Na operação elétrica, devemos levar em consideração o estabelecimento e interrupção de corrente. Juntamente com esse processo, há a operação mecânica com desgaste mecânico das estruturas com a abertura e fechamento da chave. Durante o funcionamento da chave, esta deve aguentar diversos ciclos de operação (COTRIM, 2009).

SAIBA MAIS

Entender o funcionamento dos equipamentos e como operá-los são habilidades importantes que um engenheiro deve possuir. Assim, além da parte teórica, devemos saber como proceder durante uma ação em campo e conhecer os procedimentos.

O vídeo sugerido trata da inspeção de chave seccionadora, um dos assuntos vistos neste material. Neste vídeo, podemos ver como proceder durante uma inspeção de equipamento, que tipo de problemas devemos procurar que comprometam a integridade da chave seccionadora.

O elo fusível é um dos principais elementos das chaves fusíveis, sendo o elemento metálico que interliga os terminais dos dispositivos. É sensível a correntes elétricas elevadas, com a sua estrutura fundindo-se e rompendo em um rápido suficiente para proteção do circuito (MAMEDE FILHO, 2013). Deve ser devidamente encaixado nos porta-fusíveis, seu uso é de uma unidade por fase.

Especificação técnica

Quando vamos adquirir uma chave seccionadora, um dos principais elementos de dimensionamento é o elo fusível. As principais informações para especificar o elo fusível é por meio da relação corrente x tempo, assim temos que determinar a corrente nominal, o tipo de elo fusível (K, H ou T), o modelo a ser usado e a velocidade de atuação em casos de anomalias (MAMEDE FILHO, 2013).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Commodo ullamcorper a lacus vestibulum sed arcu. Vel facilisis volutpat est velit egestas dui id ornare. Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula.

Massa massa ultricies mi quis. Semper viverra nam libero justo. Sed tempus urna et pharetra pharetra massa massa. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Quam pellentesque nec nam aliquam sem. Vulputate odio ut enim blandit volutpat maecenas volutpat. Maecenas accumsan lacus vel facilisis. Est sit amet facilisis magna. Tellus integer feugiat scelerisque varius morbi enim nunc faucibus.

Derivação de circuitos

Quando estamos caminhando pelas ruas, podemos ver diversos componentes elétricos na rede elétrica. Muitas vezes, nem sabemos sua função naquele local, somente que seu uso é importante. A derivação de circuitos é algo que toda rede elétrica apresenta e, muitas vezes, esse papel é realizado pelas chaves fusíveis, que possibilitam o seccionamento e proteção dos circuitos a jusante.

As especificações serão tratadas a seguir, de acordo com cada tipo de elo fusível. Serão discutidos os tipos H, K e T, sendo especificados de acordo com cada tipo de uso e atuação no sistema.

a) Elo fusível do tipo H

Sobre o elo fusível tipo H:

É utilizado na proteção primária de transformador de distribuição e fabricado para correntes de até 5 A. São considerados elos fusíveis de alto surto, isto é, apresentam um tempo de atuação lento para altas correntes. Os elos fusíveis do tipo H não devem ser utilizados nos ramais primários dos alimentadores. São próprios para proteção dos transformadores de distribuição (MAMEDE FILHO, 2013, p. 60-61).

b) Elo fusível do tipo K

Sobre o elo fusível tipo K:

É largamente utilizado na proteção de redes aéreas de distribuição urbanas e rurais. Esses elos fusíveis são considerados fusíveis de atuação rápida. Para que se escolha adequadamente o elo fusível destinado à proteção de um determinado transformador, sua tabela de curvas de corrente pelo tempo deve ser consultada (MAMEDE FILHO, 2013, p. 61).

c) Elo fusível do tipo T

Segundo Mamede Filho (2013, p. 61), “Estes elos são considerados fusíveis de atuação lenta. Sua aplicação principal é na proteção de ramais primários de redes aéreas de distribuição [...]”. Para que não haja problemas técnicos dos elos fusíveis nas redes de distribuição aéreas, deve ser realizado um estudo de coordenação e seletividade das proteções com os elementos instalados no decorrer dos alimentadores (MAMEDE FILHO, 2013).

Ao seguirmos as especificações técnicas, podemos aplicar os elos fusíveis de acordo com cada tipo de uso, as características elétricas de cada tipo diferenciam bastante uma da outra, o que garante uma aplicação ampla para cada um dos tipos de elos fusíveis. Deve-se atentar sempre para as características de ruptura do elo para que a proteção atue como esperado.

Normas recomendadas

A norma que tratava das chaves fusíveis era a NBR 8124:2011 – Chaves fusíveis de distribuição (classe 2), que orientava sobre as condições técnicas para chaves fusíveis de distribuição com mecanismos de expulsão, sendo o elo fusível o item de expulsão (que apresenta uma norma própria). A NBR 8124 foi substituída pela NBR 7282:2011 – Dispositivos de alta tensão: Dispositivos tipo expulsão – Requisitos e métodos de ensaio, que trata das mesmas condições de operação das chaves fusíveis.

Já a norma NBR 5359:2011 – Elos fusíveis de distribuição – Especificação estabelece as especificações elétricas e mecânicas dos elos fusíveis para os dispositivos de expulsão, ou seja, as chaves fusíveis. Essa norma foi substituída pela mesma norma das chaves fusíveis, colocando os dois equipamentos em apenas uma norma.

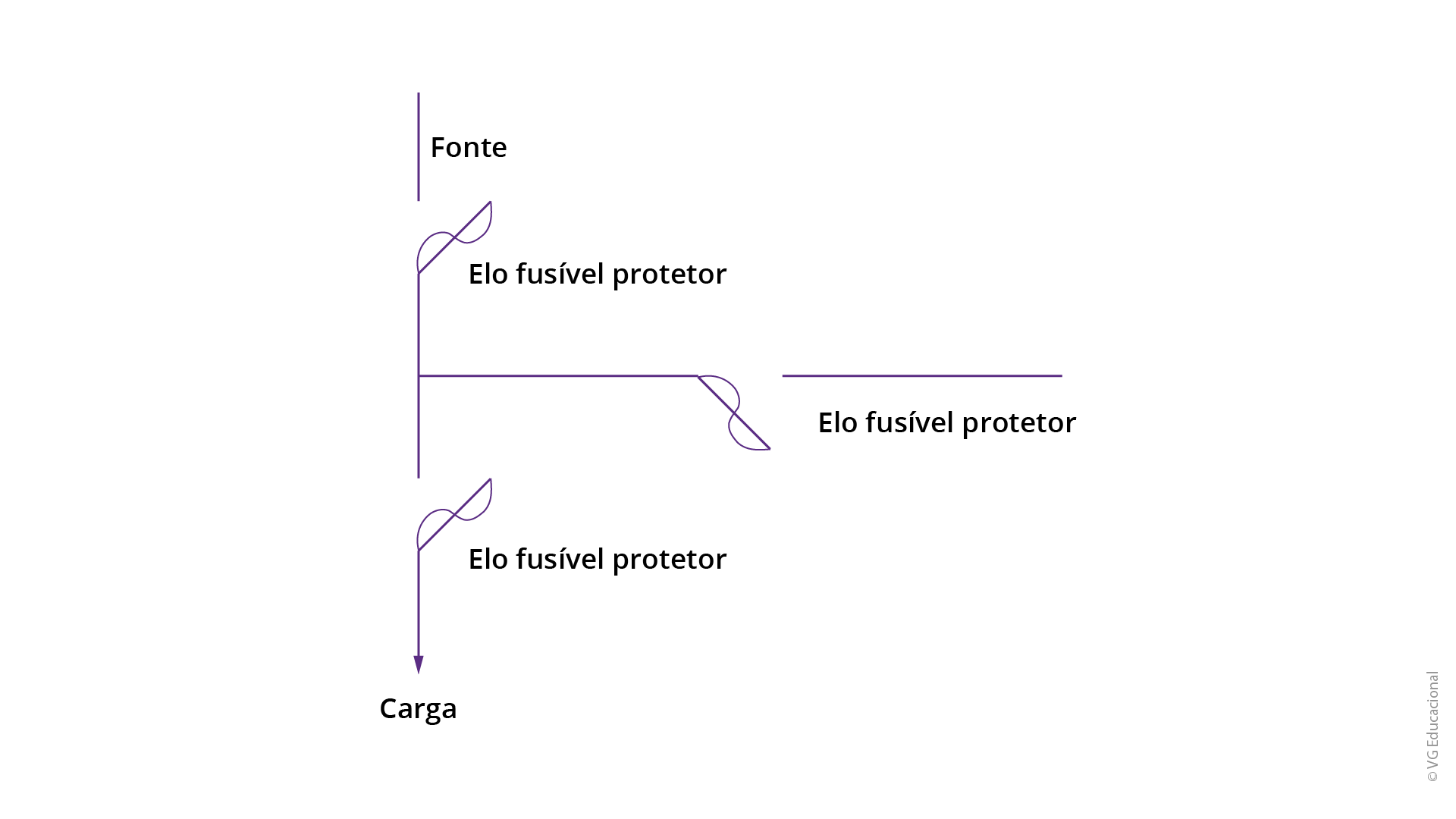

A Figura 3.10 mostra como deve ser realizada a ligação das chaves com elos fusíveis na rede elétrica.

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 61).

#PraCegoVer: a figura apresenta uma imagem que mostra o diagrama unifilar de representação das chaves fusíveis juntamente com os elos fusíveis. Na linha superior, temos a fonte e o elo fusível protetor abaixo. Em linha reta para a direita, temos o desvio do circuito e um segundo elo fusível protetor. Mais abaixo, antes de chegar à carga, temos a presença de um terceiro elo fusível protetor.

As concessionárias costumam ter suas próprias normas para que os acessantes realizem todas as modificações necessárias na sua subestação para aprovação do projeto, sendo exigidos os ensaios para a verificação das especificações técnicas requeridas em normas internacionais ou nacionais. Apesar das concessionárias serem diferentes, todas seguem as mesmas normas da ABNT. As chaves e elos fusíveis utilizadas na proteção dos transformadores estão especificadas na NBR 7282.

CPFL ENERGIA. Proteção dos transformadores de distribuição. Campinas: CPFL Energia, 2016.

A respeito das condições de dimensionamento das chaves e elos fusíveis, assinale a alternativa correta.

Os religadores estão presentes nas redes elétricas de distribuição no decorrer dos alimentadores. A instalação dos religadores é realizada após um estudo de proteção e seletividade realizado pela concessionária, levando os parâmetros das cargas dos clientes em consideração. Segundo Mamede Filho (2013), os religadores têm a capacidade de interromper as correntes elétricas do circuito com uma certa frequência e por um período de tempo a depender da programação realizada neles. Sua atuação ocorre quando há algum defeito na rede.

Características construtivas

A construção dos religadores dependem do seu tipo de uso e meio de interrupção, em relação ao número de fases podem ser monofásicos, para a proteção de redes monofásicas, geralmente presente em áreas rurais muito distantes, ou trifásicos, presentes em redes urbanas de distribuição trifásicas.

Mamede Filho (2013) classifica os religadores conforme o sistema de controle, podendo ser controlados por ação eletromagnética. Caso haja um aumento na corrente, essa corrente elevada induz um campo eletromagnético na bobina, acionando uma mola pré-carregada que abre o circuito. Seu funcionamento assemelha-se ao do disjuntor de baixa tensão. Há o controle eletrônico do religador, que é realizado por um comando montado próximo ao religador, sendo possível realizar ajustes no valor de corrente, número de disparos e na curva de atuação. Vamos estudar as principais características dos religadores classificados de acordo com o seu meio de extinção do arco elétrico: os religadores a óleo e os religadores a vácuo.

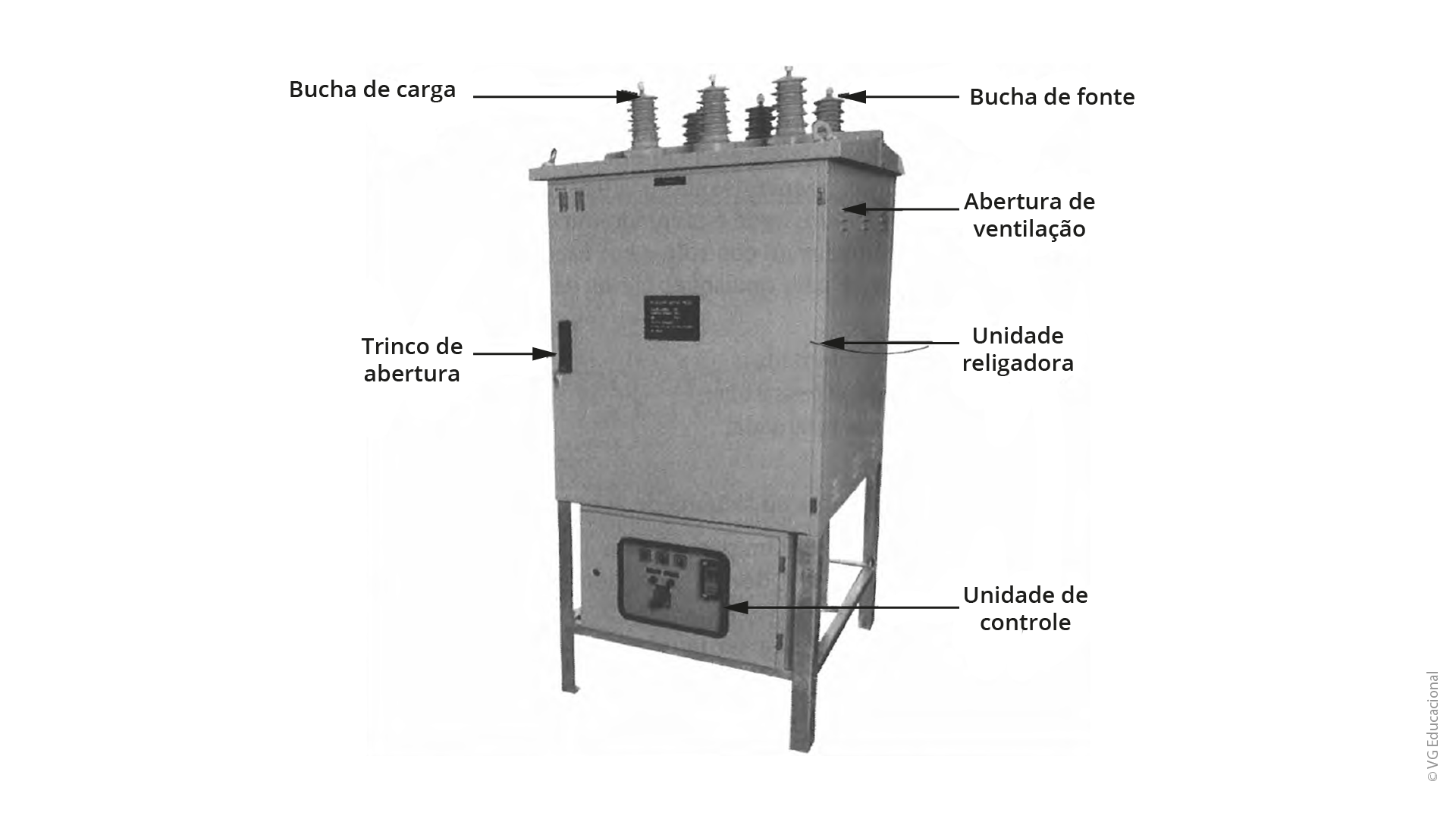

a) Religadores a óleo

A extinção do arco elétrico é realizada em uma câmara contendo um óleo mineral, podendo ser monofásicos ou trifásicos, e instalados ao tempo ou de forma abrigada. Sua construção pode ser tanto para subestações como para redes aéreas de distribuição (MAMADE FILHO, 2013). Com relação ao tamanho, podem ser do tipo grande volume de óleo (GVO), como mostrado na Figura 3.11, ou pequeno volume de óleo (PVO), como mostrado na Figura 3.12.

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 704).

#PraCegoVer: a figura apresenta uma imagem de um religador automático de grande volume de óleo utilizado em subestação, com um fundo branco. A estrutura do religador conta com uma unidade de controle localizada abaixo do tanque de óleo. Apresenta um formato de paralelepípedo, com uma tampa frontal com um trinco de abertura. O religador tem, nas laterais, uma abertura de ventilação. Na parte de cima, há uma bucha de carga e uma bucha de fonte.

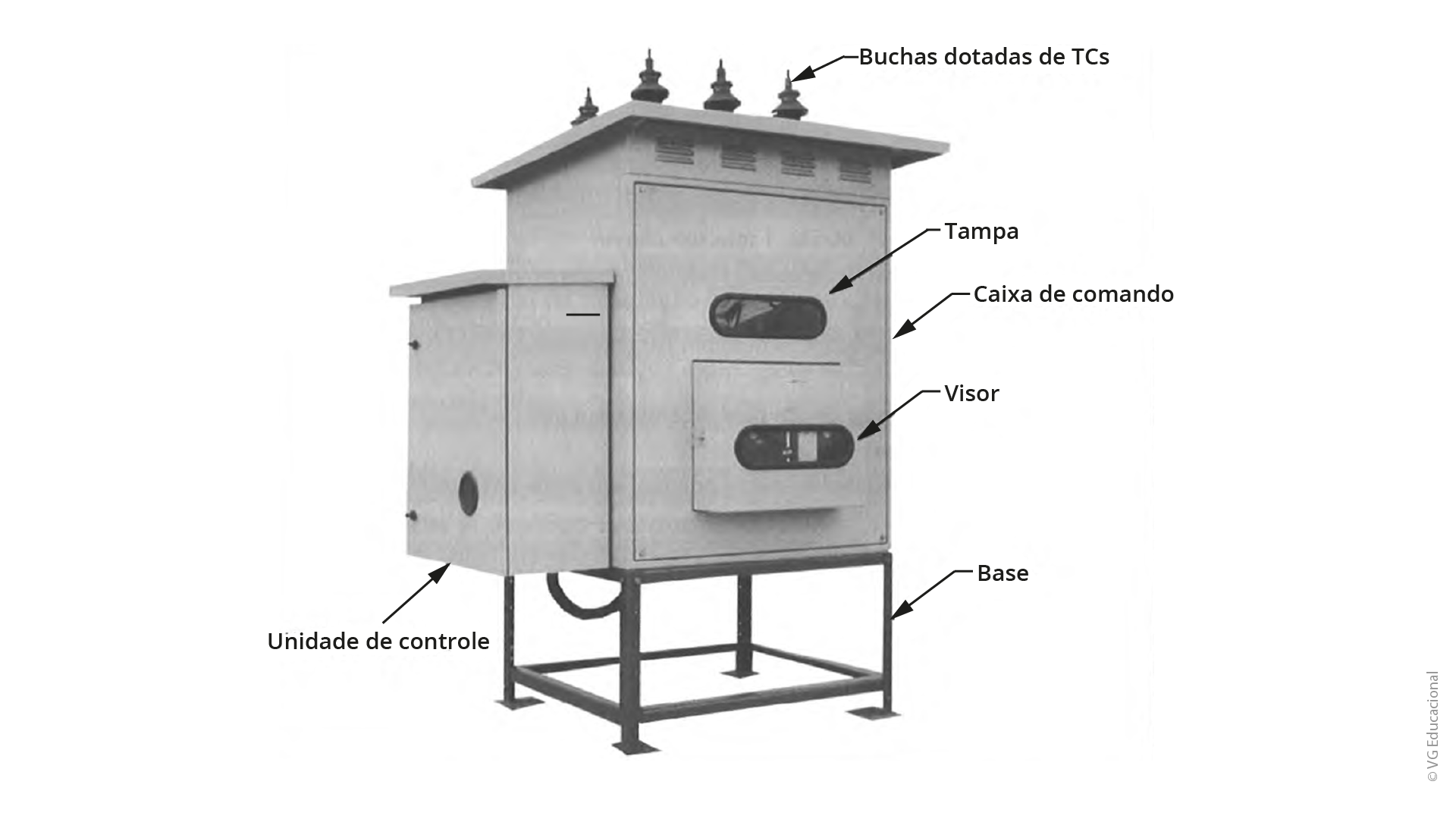

O religador de GVO apresenta as seguintes unidades: a unidade religadora, a unidade de controle e a unidade de baixa tensão. O religador PVO já é caracterizado pela construção dos polos individuais no interior da câmara de extinção do arco elétrico. A montagem do PVO é feita em três partes principais: cubículo e caixa de comando (MAMEDE FILHO, 2013).

Os religadores a óleo apresentados são para serem instalados em subestações.

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 709).

#PraCegoVer: a figura apresenta uma imagem de um religador automático de pequeno volume de óleo utilizado em subestação, com um fundo branco. A estrutura do religador conta com uma unidade de controle localizada na lateral do tanque de óleo. Apresenta um formato de paralelepípedo, com uma tampa frontal com um visor e caixa de comando. Na parte de cima, há buchas dotadas de TCs.

Os religadores a óleo não apresentam uma grande presença nas subestações hoje em dia. Os próximos religadores que serão apresentados têm um melhor custo-benefício, aliando a questão da manutenção e meio de ação.

b) Religadores a vácuo

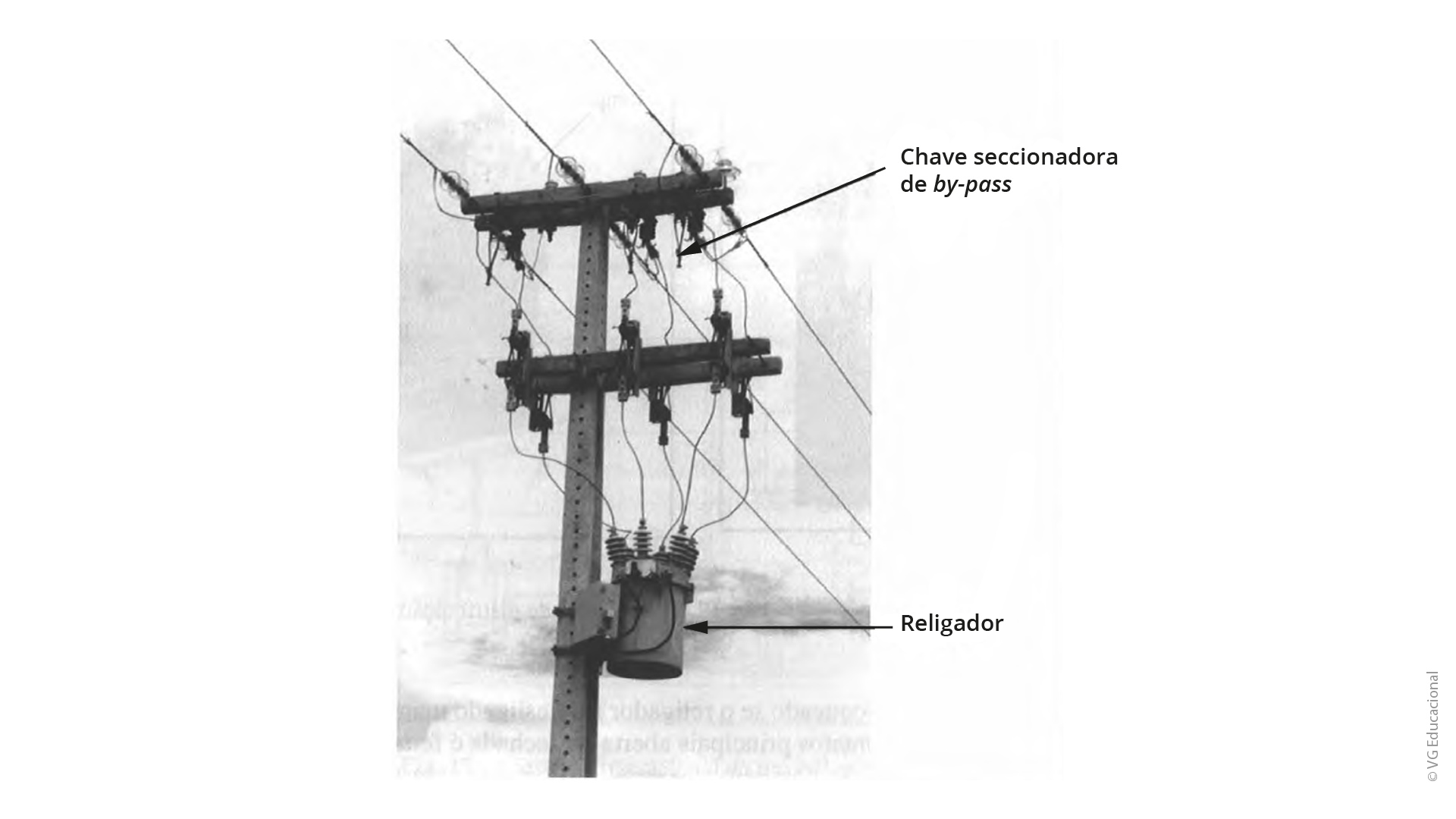

Neste tipo de regulador, a extinção do arco elétrico se dá por meio de uma câmara contendo um vácuo. Assim como os religadores a óleo são destinados a subestações e redes aéreas, os religadores a vácuo podem também ser instalados da mesma forma. A construção dos religadores a vácuo para subestação são semelhantes aos a óleo, tendo um formato de gabinete e muito maiores, a depender da potência do alimentador. Os religadores a vácuo apresentam uma unidade de controle e unidade religadora. São o tipo mais utilizado devido ao custo e à manutenção. Um religador a vácuo é mostrado na Figura 3.13 conectado à rede elétrica.

Segundo Mamede Filho (2013), há um fato importante a ser observado no uso de religadores:

[...] em redes aéreas de distribuição onde haja possibilidade de manobra entre alimentadores para transferência de carga, os religadores não devem ser utilizados, a não ser na própria derivação com o barramento da subestação. Caso contrário, o religador, durante uma manobra, poderá ficar alimentado pelas buchas de saída, quando os transformadores de corrente estão localizados nas buchas de fonte, sendo, portanto, o equipamento alimentado inversamente (MAMEDE FILHO, 2013, p. 721).

Os religadores permitem um dinamismo do sistema elétrico por meio da sua pré-programação, evitando que determinado trecho do alimentador seja desligado por um defeito que tenha ocorrido momentaneamente. Eles garantem, até um certo número de operações, a quantidade de religamentos.

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 713).

#PraCegoVer: a figura apresenta uma imagem de um poste de distribuição em campo, em um dia de céu limpo. No poste, temos duas cruzetas. A cruzeta mais acima está fixando os cabos de distribuição nas duas pontas com os isoladores da linha. Ainda nessa cruzeta, está instalada a chave seccionadora de by-pass. Na cruzeta abaixo, temos instaladas três chaves fusíveis. E abaixo da segunda cruzeta, temos o religador fixado ao poste com suas buchas, estas conectadas às chaves fusíveis.

O uso de cada tipo de religador deve levar em consideração as características do sistema de potência, apesar de ambos os tipos realizarem a mesma função. O seu tempo de resposta, dificuldade de acesso para manutenção, limitação de operações, dentre outras características construtivas, nos dizem onde e como aplicarmos cada tipo de religador.

Princípios de funcionamento

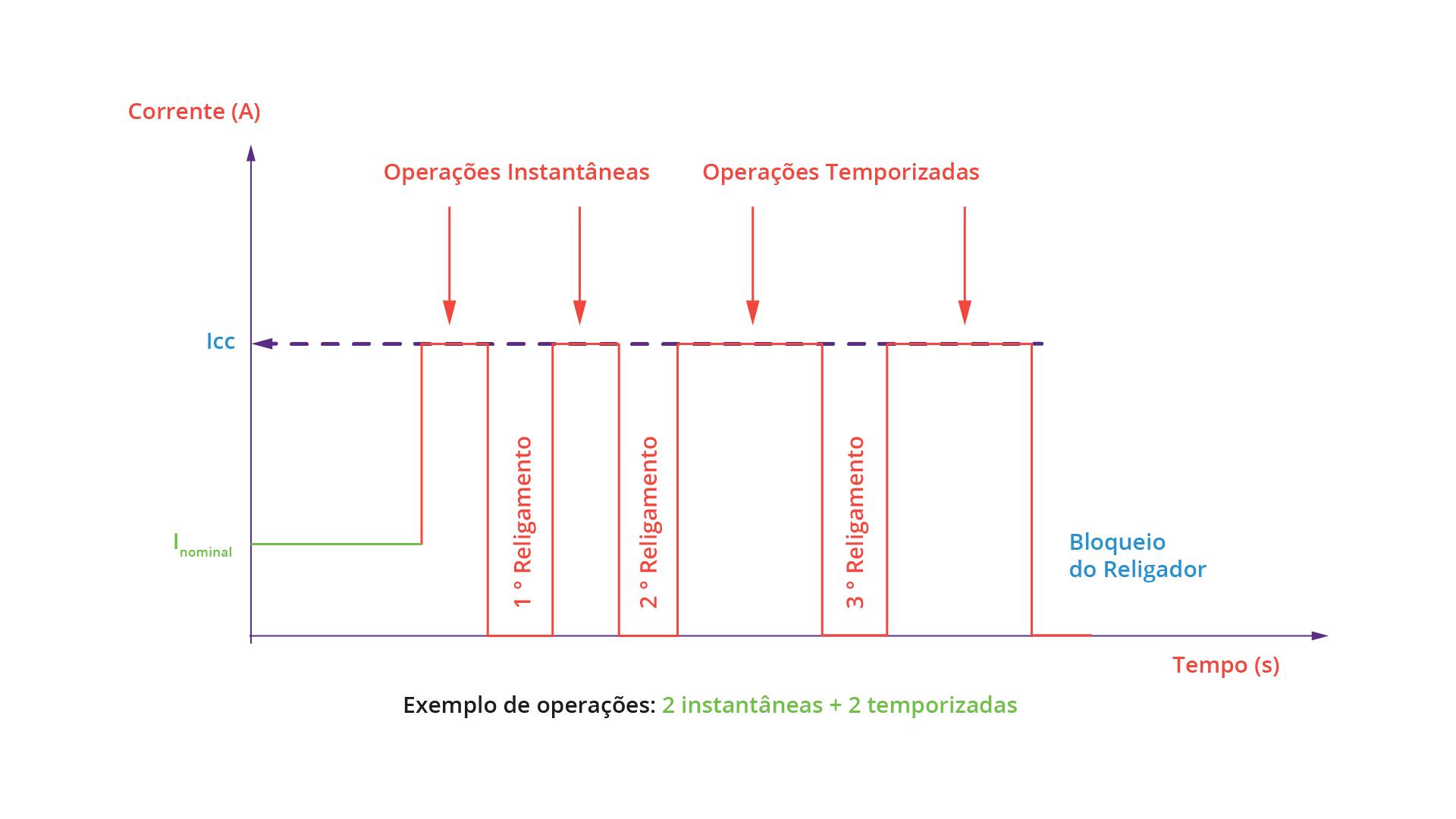

A operação do religador pode ser realizada em até quatro operações: uma rápida e três retardadas; duas rápidas e duas retardadas; três rápidas e uma retardada; e quatro rápidas (MAMEDE FILHO, 2013).

Um exemplo de operação do religador está demonstrado na Figura 3.14. Ao analisarmos esses ciclos, temos a detecção de uma corrente de curto-circuito (Icc), havendo uma operação instantânea do religador que, depois de um tempo, realiza seu primeiro desligamento. Após isso, haverá seu primeiro religamento. Caso a corrente de curto-circuito ainda permaneça no sistema, ocorre um segundo desligamento e, posteriormente, um segundo religamento. A partir do segundo desligamento, o religador entra na operação temporizada, quando é dado um tempo maior para verificar se a corrente Icc foi anulada. Caso ainda haja a corrente Icc, o religador desconecta novamente o circuito, seguido do terceiro religamento e última tentativa de verificação da corrente Icc. Com a corrente ainda no sistema, ocorre, por fim, o bloqueio do religador, sendo necessário se dirigir até o local para novo rearme.

Fonte: Elaborada pelo autor.

#PraCegoVer: a imagem mostra um gráfico com eixo X indicando o tempo, em segundos, de atuação do religador, e, no eixo Y, a corrente, em amperes, com dois limites de corrente: Inominal (corrente nominal) e Icc (corrente de curto-circuito). O traçado do gráfico percorre em um primeiro momento a corrente Inominal, havendo uma subida de corrente para a corrente de curto-circuito, ocorrendo duas operações instantâneas, no primeiro e segundo desligamento. E entre duas operações temporizadas, há um terceiro religamento. O gráfico na última operação temporizada bloqueia o religador.

A aplicação dos religadores pode ser tanto em derivações que partem dos alimentadores das subestações como ao longo das redes elétricas. Nas subestações, no início dos alimentadores, sempre são colocados religadores com o propósito de que, caso haja uma falta rápida, seja possível o restabelecimento de energia o mais breve possível.

REFLITA

Os sistemas de informação têm utilizado cada vez mais tecnologias inteligentes, aproveitando dados gerados a todo momento. Será que poderíamos utilizar tecnologias inteligentes em equipamentos que estão altamente defasados em relação à tecnologia atual? Podemos implementar, por exemplo, inteligência artificial nos equipamentos, como religadores, para não terem limite de operação quando é necessário o seu rearme? Ou devemos permanecer estagnados nas tecnologias passadas de sistemas de potência? Podemos implementar os mais recentes avanços em eletrônica de potência?

O religador atua na proteção da saída dos alimentadores, proteção das linhas de distribuição e proteção de fase e terra independentes. Seu funcionamento é baseado nas curvas de proteção IEC/Ansi, tendo duas curvas, a rápida e a temporizada, ambas programadas pelo operador. Essas curvas são ajustadas de acordo com uma sequência de operação.

Em relação ao seu uso, uma característica importante é que o religador não é normalmente usado em subestações consumidoras ou cabines primárias. Exceto em situações nas quais o religador é exigido pela concessionária na proteção a montante da cabine, para estudos de proteção.

Especificação técnica

Os religadores devem possuir as especificações técnicas recomendadas pelas concessionárias de cada região, pois cada rede elétrica apresenta particularidades. No entanto podemos destacar as informações principais no dimensionamento do equipamento. As especificações mínimas são o tipo ou modelo, tensão nominal, tensão máxima, frequência corrente nominal, corrente de interrupção simétrica, corrente de curta duração assimétrica, corrente mínima de atuação e tensão suportável de impulso (MAMEDE FILHO, 2013). Vamos analisar algumas dessas condições a seguir, apresentadas por Mamede Filho (2013).

Com todas essas especificações técnicas, podemos projetar e dimensionar os religadores conforme a aplicação requerida. Muitos desses dados vêm disponíveis na placa de identificação dos religadores. E, após instalados, devemos sempre realizar os ensaios pertinentes a este equipamento para averiguar sua atuação no sistema.

Normas recomendadas

Para os religadores, devem ser consideradas as normas mais atuais da ABNT. Caso não haja normas suficientes, devemos considerar as internacionais: IEC, Ansi e ASTM. Para os religadores, as principais normas são a NBR 8177 – Religadores automáticos – Especificação e NBR 8185 – Religadores automáticos – Método de ensaio. E ainda a NBR IEC 62271 – Equipamentos de alta tensão – Parte 100 – Religadores de alta tensão de corrente alternada. Todas são usadas quando as concessionárias vão criar suas normas para conexão em sua rede. Atualmente, os religadores têm sido exigidos em projetos de geração distribuída para os acessantes, entrando no projeto de proteção e seletividade do consumidor e concessionária com o intuito de deixar a rede mais segura.

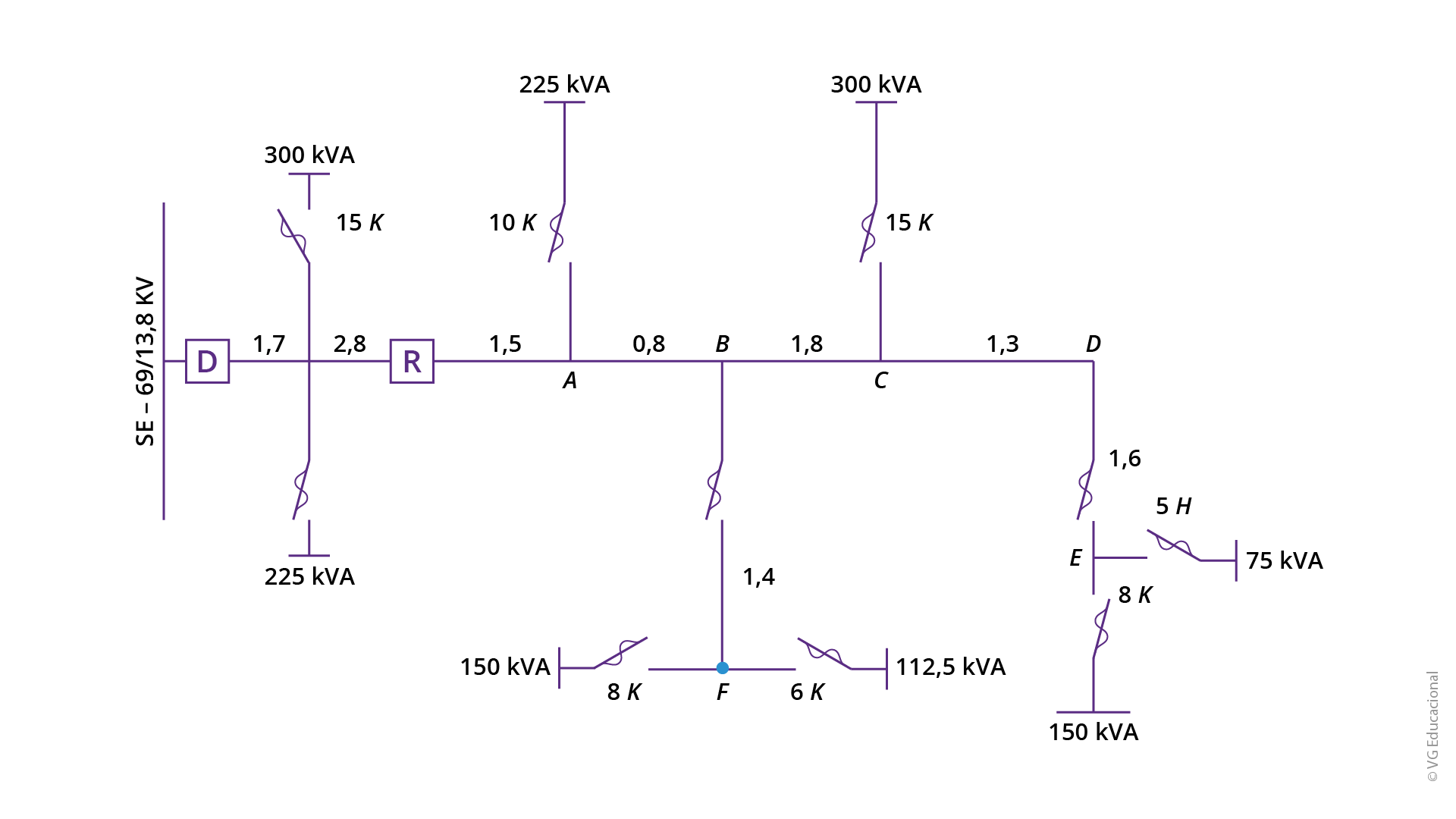

É apresentado um circuito de uma rede elétrica contendo todos os equipamentos já estudados, tais como disjuntores, religadores e chaves fusíveis. A representação do diagrama unifilar é mostrada. Deve-se se atentar para o caminho que a corrente que passa pelos elementos. Na figura a seguir, são mostradas as cargas dos transformadores e as distâncias entre cada ponto da malha representada pelos valores próximos às linhas em km.

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 723).

#PraCegoVer: a imagem mostra um diagrama unifilar de um alimentador de uma subestação de 69/13,8 kV, seguindo de D (disjuntor), com ramificação para duas chaves fusíveis de 15 K em trafos de 300 kVA e 225 kVA, com uma distância de 1,7 km, seguido de uma distância de 2,8 km do R (religador). Para o ponto A, há uma chave de 10 k em trafo de 225 kVA a uma distância 1,5 km. Para o ponto B, há uma chave de 10 k em trafo de 225 kVA a uma distância de 0,8 km. Para o ponto F, há uma chave de 8 k em trafo de 150 kVA e uma chave de 6 k em trafo de 112,5 kVA a uma distância 1,4 km. Para o ponto C, há uma chave de 15 k em trafo de 300 kVA a uma distância de 1,8 km. Para o ponto D, a uma distância de 1,3 km. Para o ponto E, há uma chave de 8 k em trafo de 150 kVA e uma chave de 5 H em trafo de 75 kVA a uma distância de 1,6 km.

Calcule o valor da corrente nominal para que o religador seja corretamente dimensionado e pelo desenho identifique o tipo de uso do religador, e a carga total que o alimentador pode suprir.

A corrente de carga máxima que passa pelo religador será:

\(Imax=\left( 225+150+112,5+300+150+75 \right)/13,8\times \sqrt{3}\)

\(Imax=1012,5/13,8\times \sqrt{3}=42,3~A\)

Para a potência total do alimentador temos:

\({{P}_{alim}}=300+225+225+150+112,5+300+150+75\)

\({{P}_{alim}}=1537,5~kVA\)

O tipo de uso é em rede aérea de distribuição, pois está a uma distância de 4,5 km ao somarmos as distâncias que estão entre o disjuntor e a religadora.

\({{D}_{dist}}=1,7+2,8=4,5~km\)

Você já estudou regulador de tensão? Vamos lá? A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) especifica os níveis de tensão que a energia deve ser fornecida aos consumidores, sendo esses valores definidos pelo Prodist – Procedimentos da Distribuição. Caso a concessionária de energia não forneça energia de qualidade, esta será penalizada com multas e até perda de concessão. Esses níveis são medidos por meio dos indicadores estabelecidos pela Aneel.

Para contornar os problemas com elevação e queda de tensão, são utilizados reguladores de tensão nas derivações do alimentador na barra da subestação e, também, ao longo da linha de distribuição. Veremos as características construtivas, o modo de operação e o funcionamento dos reguladores de tensão e as especificações técnicas determinadas pelas normas.

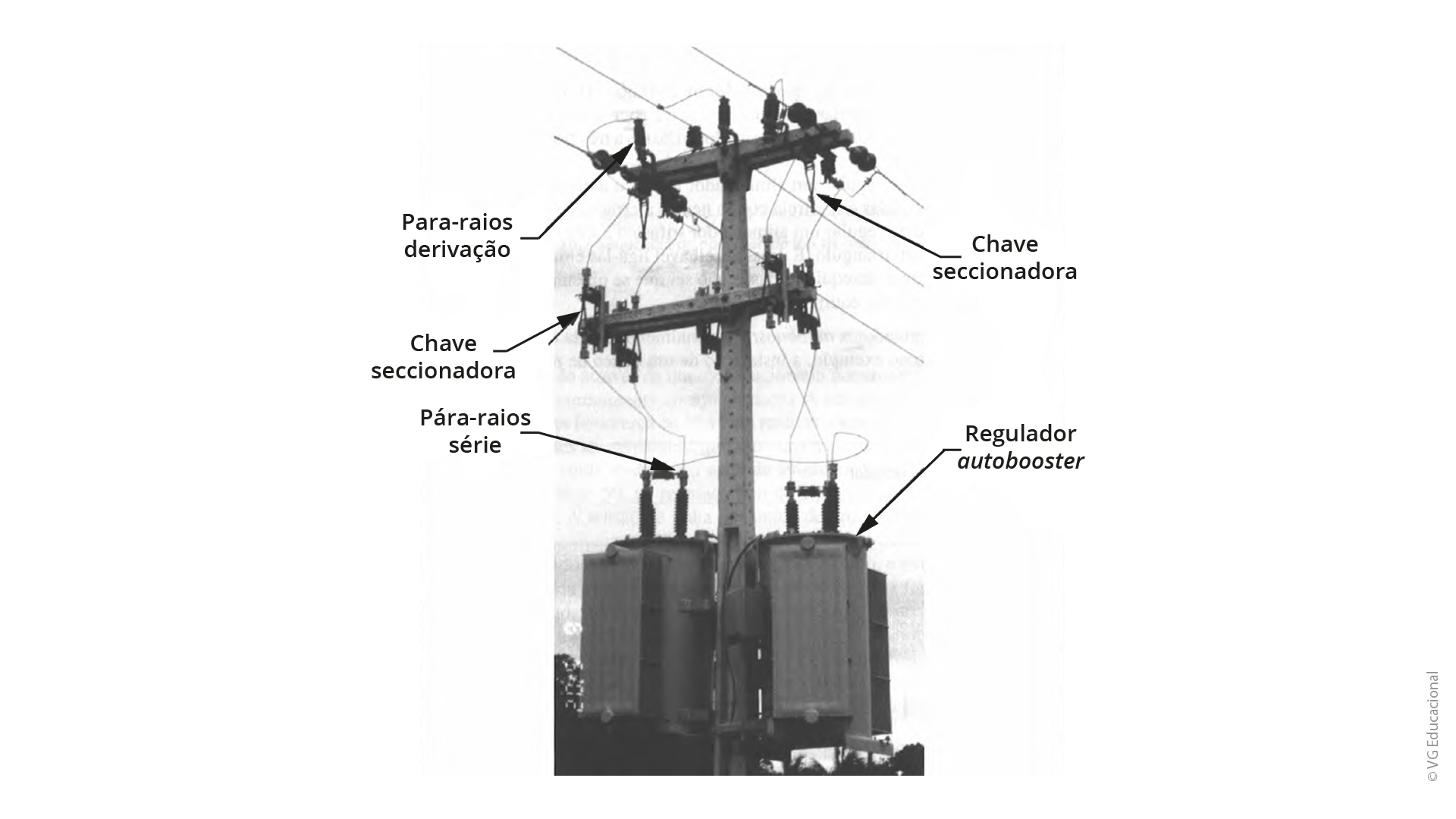

Características construtivas

Existem dois tipos de reguladores de tensão destinados à correção de tensão nas redes de distribuição: regulador de tensão autobooster e regulador de tensão de 32 degraus (MAMEDE FILHO, 2013). Os reguladores de tensão do tipo autobooster são os mais simples, sendo utilizados em redes rurais, locais com pouca carga e, até mesmo, em pequenas, geralmente sendo monofásicos.

O regulador autobooster consegue interferir no nível de tensão em apenas um sentido, seja aumentando ou abaixando a tensão (MAMEDE FILHO, 2013). A Figura 3.15 mostra a instalação de um regulador de tensão em poste.

Em muitas aplicações, o autobooster é usado como auxiliar do regulador de 32 graus. A aplicação do booster para elevação de tensão é recorrente em alimentadores longos, de modo que contribua para a compensação da queda de tensão no circuito. O uso para reduzir tensões não é tão comum.

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 668).

#PraCegoVer: a imagem mostra um poste de distribuição com duas cruzetas. Na cruzeta de cima, temos o seguimento de cabos de média tensão da distribuição com os isoladores para fixação dos cabos, tendo para-raios de derivação e chaves seccionadoras. Na segunda cruzeta, temos uma chave seccionadora. Abaixo, temos os reguladores autobooster fixados no poste, com o para-raios série.

O regulador de tensão de 32 graus permite obter, em seus terminais de saída ou em um ponto ao longo do alimentador do sistema, uma tensão constante e predeterminada (MAMEDE FILHO, 2013). Segundo Mamede Filho (2013), ao contrário do regulador autobooster, o regulador de tensão de 32 degraus é construído a partir de um autotransformador. Os autotransformadores têm como característica ter várias derivações em seu enrolamento, permitindo ajustar um tap para cada tensão desejada. Desse modo, ao selecionar o tap para determinada relação de tensão, é possível aumentar ou diminuir a tensão do enrolamento, afetando a barra a qual o regulador está conectado.

Sobre os reguladores de tensão de 32 graus, Mamede Filho (2013) afirma que:

Os reguladores de tensão de 32 degraus são particularmente utilizados em redes de distribuição rural de grande comprimento, que alimentam em seu percurso comunidades urbanas, normalmente localizadas no seu início, e depois consumidores rurais. Podem ser instalados na saída do alimentador da subestação ou em determinados pontos da rede (MAMEDE FILHO, 2013, p. 675).

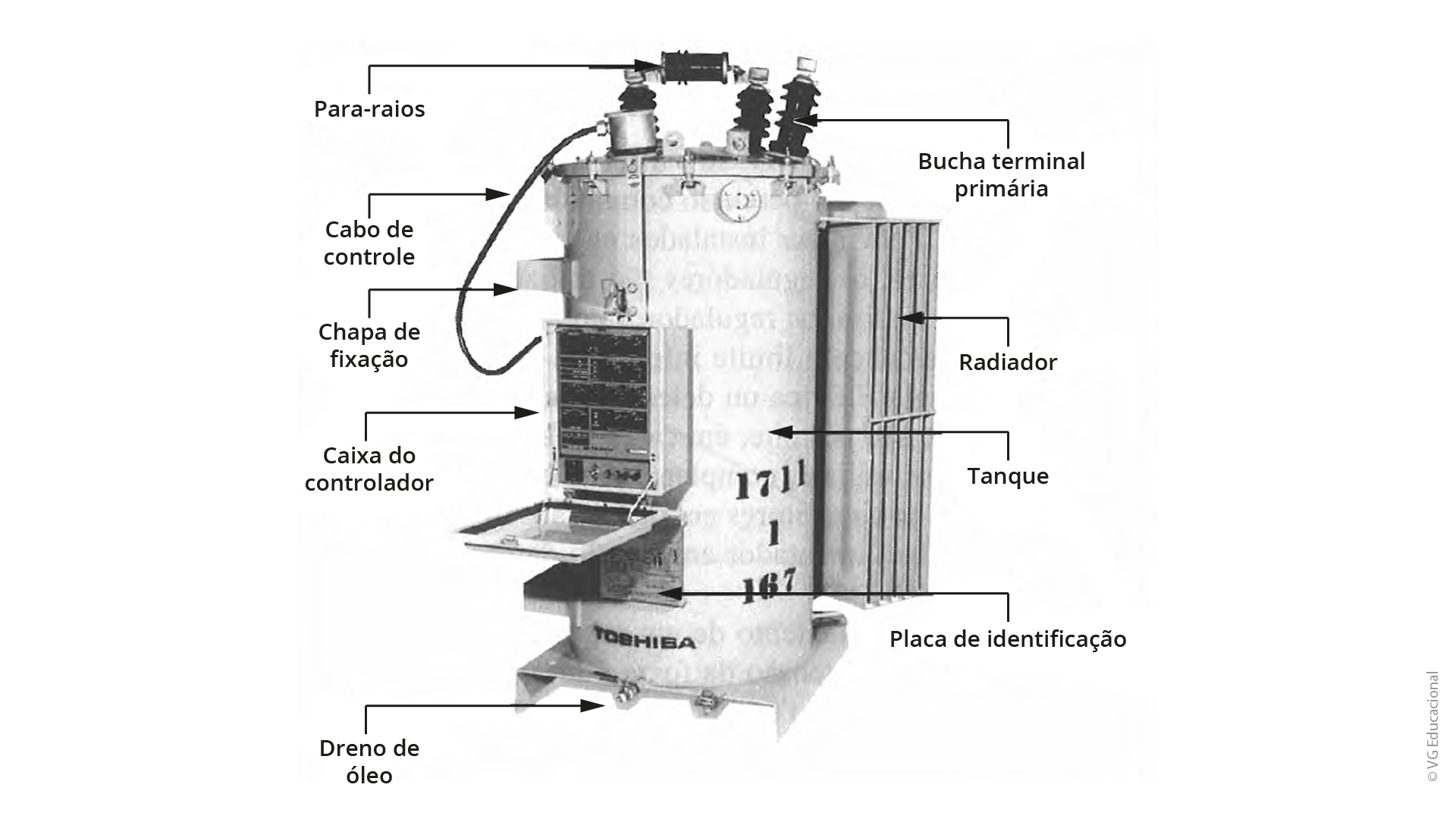

A Figura 3.16 mostra como é um regulador de tensão de 32 graus.

Fonte: Mamede Filho (2013, p. 676).

#PraCegoVer: a imagem mostra um regulador de tensão de 32 graus em formato cilíndrico da marca Toshiba. Na parte de baixo, temos o dreno de óleo. Na parte frontal, temos tanque, placa de identificação, caixa do controlador. Na parte lateral, temos uma chapa de fixação e atrás temos o radiador. Na parte de cima, temos a bucha de terminal primária e para-raios.

A construção de um regulador de tensão é robusta para aguentar além das adversidades climáticas. Além disso, a depender do alimentador ao qual está conectado, o seu tamanho está relacionado à potência da carga que o alimentador suporta. Desse modo, cargas maiores exigem equipamentos maiores para dissipação de potência e altos níveis de isolação elétrica.

Princípios de funcionamento

Quanto à funcionalidade dos reguladores de tensão, Mamede Filho (2013) afirma que

Algumas vezes, os reguladores de tensão são utilizados para regular toda a barra da subestação em vez de somente um alimentador. Enfim, os reguladores de tensão devem ser instalados em pontos do sistema em que a tensão em carga máxima alcance o limite inferior da faixa de variação de tensão estabelecida pela Aneel (MAMEDE FILHO, 2013, p. 675).

Os reguladores de tensão de 32 degraus atuam de duas formas. A primeira forma atua na correção de tensão nos barramentos em que são instalados. O segundo é evitar a queda de tensão nos barramentos da subestação. Lembrando que podem realizar essas duas operações no decorrer da rede elétrica de distribuição (MAMEDE FILHO, 2013).

Componentes de um banco de reguladores

#PraCegoVer: o infográfico é interativo e tem como plano de fundo uma fotografia colorida de parte de uma subestação de alta tensão com interruptores e seccionadores. Na parte superior do infográfico, há o título “Componentes de um banco de reguladores”. Logo abaixo, há três botões retangulares do lado esquerdo e três do lado direito; os botões possuem cor roxa e, do lado esquerdo de cada um, há o sinal de “mais” na cor rosa. No lado esquerdo, de cima para baixo, temos o primeiro botão com o subtítulo “Para-raios derivação”. Ao clicar nele, aparece o texto “localizado em paralelo com a rede elétrica, é o para-raios utilizado para proteger a rede contra descargas atmosféricas”. O segundo botão apresenta o subtítulo “Para-raios”. Ao clicar nele, aparece o texto “localizado em paralelo com a rede elétrica, é o para-raios usado para proteger a rede contra descargas atmosféricas”. O terceiro botão tem o subtítulo “Para-raios série”. Ao clicar nele, aparece o texto “é colocado em série com os componentes a jusante, garantindo a proteção do equipamento contra descargas atmosféricas”. No lado direito, de cima para baixo, temos o primeiro botão com o subtítulo “Regulador de tensão”. Ao clicar nele, aparece o texto “realiza o aumento ou a redução da tensão na rede, de acordo com os níveis aceitáveis pela Aneel e com o Prodist”. O segundo botão apresenta o subtítulo “Controle do regulador de tensão”. Ao clicar nele, aparece o texto “é onde está localizado o mecanismo que executa os comandos para elevação ou diminuição da tensão”. Por fim, o terceiro botão apresenta o subtítulo “Chave seccionadora”. Ao clicar nele, aparece o texto “realiza a manobra dos reguladores com a rede, podendo desviar a direção dos reguladores, caso seja necessário para a manutenção ou para não atuarem na rede elétrica”.

Para manter os níveis de tensão controlados, seja devido à carga que aplicada ao fim de linha ou até mesmo devido a perdas resistivas temporárias decorrente de eventos que podem ocorrer ao longo da rede elétrica. É necessário o ajuste do regulador que, por meio do mecanismo de simulação de impedância interno, consegue manter a tensão constante nos níveis que não afete a corrente da carga (MAMEDE FILHO, 2013).

Especificação técnica

As principais especificações técnicas devem ser ajustadas para correção das variações de tensão a partir do ponto de sua instalação, devendo compensar a queda de tensão em outro ponto do alimentador. As principais informações do regulador de tensão são: faixa de regulação percentual, tensão de regulação, potência de regulação, ajuste da tensão de saída, ajuste da largura de tensão (MAMEDE FILHO, 2013).

a) Faixa de regulação percentual: é dada pela relação

\(\Delta {{U}_{p~}}=\left( {{U}_{s}}-{{U}_{c}} \right)\times 100/{{U}_{c}}\)

Em que:

Us – tensão de saída do regulador de tensão, em V;

Ue – tensão de entrada do regulador de tensão, em V.

O ajuste nesse parâmetro possibilita um aumento da capacidade do regulador de tensão (MAMEDE FILHO, 2013).

b) Tensão de regulação: é dada pela relação

\({{U}_{r}}=\Delta {{R}_{p}}\times {{U}_{n}}\)

Em que:

ΔRp – faixa de regulação, em %;

Un – tensão nominal do circuito, entre fases, em kV.

É a tensão do sistema em kV que será regulada pelo equipamento (MAMEDE FILHO, 2013).

c) Potência de regulação: é dada pela relação

\({{P}_{r}}={{I}_{c}}\times {{U}_{r}}~\left( kVA \right)\)

Em que:

Ic – corrente de carga máxima do circuito, em A;

Vr – tensão de regulação, em kV.

Corresponde à potência fornecida pelo regulador de tensão para manter a tensão no nível desejado (MAMEDE FILHO, 2013).

d) Ajuste da tensão de saída

O ajuste é feito por meio de um potenciômetro localizado no painel de controle do regulador de tensão. A variação na posição do potenciômetro altera a saída do regulador, com base na faixa de regulação de tensão (MAMEDE FILHO, 2013).

e) Ajuste da largura de tensão

Também faz uso de um potenciômetro para realização desse ajuste. Quando o sensor de tensão registra uma tensão diferente da saída especificada, o valor na saída é ajustado elevando ou abaixando a tensão (MAMEDE FILHO, 2013).

Normas recomendadas

A norma que trata desse assunto é a NBR 11809 – Reguladores de tensão, que descreve:

As características elétricas, mecânicas e de segurança para reguladores de tensão, por indução e por degraus, monofásico e trifásico, imersos em óleo ou secos. No caso de reguladores trifásicos, a potência nominal é igual ou inferior a 2500 kVA, ou 833 kVA, no caso de reguladores monofásicos (ABNT, 1991, p. 1).

As concessionárias estabelecem suas normativas para reguladores de tensão baseada na NBR 11809 e em estudos de fluxo de potência. Esse último ajuda a identificar o comportamento da rede de acordo como são adicionadas fontes geradoras, transformadores e cargas ao longo dos alimentadores, permitindo obter os níveis de tensão esperados no funcionamento da rede elétrica. Assim, as normas específicas de cada concessionária exigem que os reguladores tenham as características elétricas simuladas nos estudos.

Conhecer as especificações técnicas dos equipamentos garantem o seu correto funcionamento na hora de projetar subestações. Considere uma subestação que tenha um grupo de reguladores de tensão, cuja potência no alimentador é de 930 kVA, com uma tensão nominal de 13,8 kV. Considere a queda de tensão de 5,5% com o circuito em plena carga.

Conforme a situação apresentada, calcule a corrente de carga e o ajuste do nível de tensão do regulador de tensão.

Para a corrente de carga:

\({{I}_{c}}=930/\left( 13,8\times \sqrt{3} \right)=38,9~A\)

Para o ajuste do nível de tensão, consideramos que, para obter a tensão de 13,8 Kv em plena carga, devemos realizar o seguinte ajuste de tensão:

\({{U}_{sr}}=13,8\times 1,055=14,559~kV\)

Eletrônica de potência

Autor: Ashfaq Ahmed

Editora: Pearson

Capítulo: 11

Ano: 2000

ISBN: 9788587918031

Comentário: O livro traz um conhecimento extra a respeito de eletrônica de potência. As tecnologias atuais de conversão de energia estão utilizando essa tecnologia devido a sua eficiência e capacidade de transmitir corrente. O uso de semicondutores na transmissão de energia, por exemplo, faz uso de conversores que utilizam a eletrônica de potência. E tão logo temos medidores inteligentes instalados ao longo dos alimentadores para realizar um controle mais preciso dos níveis de corrente e tensão da rede elétrica.

Disponível em: Biblioteca virtual.

Operação de chaves fusível

Ano: 2021

Comentário: O vídeo trata da operação de chaves fusíveis, como é realizado sua abertura e fechamento e como deve ser feito o passo a passo. Destaca algumas dicas de segurança em relação ao trabalho com altas tensões. Este vídeo foi feito para informar os profissionais que atuam no sistema elétrico de potência.

Caro(a) estudante, no decorrer deste material, vimos os principais equipamentos de manobra e seccionamento que compõem o sistema elétrico de potência. Muitos dos equipamentos vistos também podem ser encontrados em circuitos de baixa tensão, ou seja, menores que 1000 V. Vimos a combinação de equipamento de proteção e seccionamento juntos, com as chaves fusíveis. A compreensão de cada um dos equipamentos de forma geral, discutindo os princípios de funcionamento, as características construtivas e suas especificações técnicas na hora de dimensioná-los para um projeto.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5359 – Elos fusíveis de distribuição – Especificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6935 – Seccionador, chaves de terra e aterramento rápido. Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8124 – Chaves fusíveis de distribuição (classe 2). Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão – Dispositivos tipo expulsão – Requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11809 – Reguladores de tensão. Rio de Janeiro: ABNT, 1991.

AHMED, A. Eletrônica de potência. São Paulo: Pearson, 2000.

COTRIM, A. Instalações elétricas. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

CPFL ENERGIA. Proteção dos transformadores de distribuição. Campinas: CPFL Energia, 2016.

INSPEÇÃO em chave seccionadora: O que você precisa saber! [S. l.: s. n.], 2021. 1 vídeo (12 min.). Publicado pelo canal SPDA e Aterramento – Eng. Pablo Guimarães. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SHjpleoPKBY. Acesso em: 02 jun. 2022.

MAMEDE FILHO, J. Manual de equipamentos elétricos. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

MONTICELLI, A. Introdução a sistemas de energia elétrica. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.

OPERAÇÃO de chaves fusíveis [S. l.: s. n.], 2021. 1 vídeo (3 min.). Publicado pelo canal Rodeio Nacional de Eletricistas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=93Rq1NxmYAg. Acesso em: 03 jun. 2022.